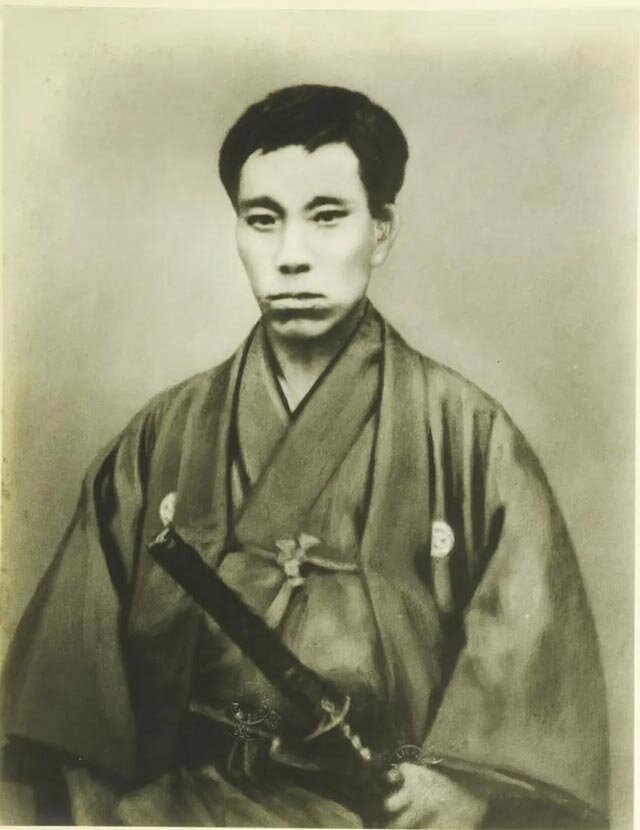

幕末の動乱期、長州藩は内外からの圧力に揺れていました。藩内では、幕府への恭順を主張する俗論派が台頭し、過激な攘夷を唱える正義派は追い詰められていきます。池田屋事件や禁門の変によって松下村塾の若き志士たちが次々と命を落とす中、ただ一人、生き残ったのが高杉晋作でした。時に風雲児と呼ばれた男――高杉晋作。彼が下した決断は、たった80名という少数精鋭による挙兵。命を懸けた決起は、長州藩の運命を大きく動かすことになります。 この記事では、高杉晋作の功山寺挙兵までの経緯と、その背後にある藩内抗争、志士たちの生き様を辿りながら、歴史に刻まれた「長州男児の肝っ玉」の真意に迫ります。

孤立する高杉晋作 ― 松下村塾の「最後の希望」

池田屋事件で吉田稔麿が憤死し、禁門の変では久坂玄瑞と入江九一が自刃。松下村塾の「四天王」のうち、生き残ったのは高杉晋作ただ一人でした。

奇兵隊の創設や四カ国連合艦隊との交渉など、藩の行方を左右する重要な局面で活躍し続けた高杉。藩内でも存在感を増す一方で、幕府への恭順を唱える俗論派からは「要注意人物」として警戒されるようになります。

やがて幕府が第一次長州征伐に向け進軍を始めると、椋梨藤太ら俗論派が藩政を掌握。正義派への弾圧が激化します。高杉はその気配を察し、萩を脱出。福岡の野村望東尼の山荘に身を潜めます。

しかし、仲間たちの粛清を知った高杉は、居ても立ってもいられず萩に戻る決意を固め、下関へと向かいます。

挙兵の決意と確執

下関に到着した高杉は、諸隊に対して「俗論派を討つのは今しかない!」と決起を促します。しかし、禁門の変や連合艦隊の報復によって士気は下がっており、どの部隊も動こうとはしませんでした。

奇兵隊はこのとき、松下村塾出身の赤根武人が総督、山縣狂介(のちの山縣有朋)が軍監を務めていましたが、挙兵には慎重な姿勢をとります。特に赤根は俗論派との融和を図り、奇兵隊の存続を優先して高杉の動きを強く批判しました。

御楯隊を率いる太田市之進(御堀耕助)は高杉に協力を申し出ますが、赤根の妨害でこの動きも挫折します。憤慨した高杉は御楯隊に対し、次のように語ったと伝えられています。

「赤根は大島郡の土百姓であり、この晋作は毛利家譜代恩顧の士である。晋作の為すべきところと、武人のごとき匹夫の為すべきところを一緒にされては困る」(この発言の出典は中原邦平『忠正公勤王事蹟』ですが、真偽は不明です)

支えとなった盟友たち ― 遊撃隊・力士隊の参戦

孤立無援に見えた高杉に、ついに味方が現れます。石川小五郎率いる遊撃隊、そして伊藤俊輔(のちの伊藤博文)率いる力士隊が参加を表明したのです。

遊撃隊は来島又兵衛が禁門の変で率いていた部隊で、壊滅後に石川が残兵をまとめていました。力士隊は相撲取りで編成された異色の部隊ですが、伊藤がこれを率いて高杉のもとに駆けつけます。

伊藤は松下村塾で高杉と学んだ盟友。勝ち目の薄い戦いにも関わらず、彼は功山寺での挙兵に同行し、そのことを生涯の誇りとして語っていたと言われています。

功山寺挙兵 ― 長州男児の意地を見せるとき

集まった兵はわずか80名。それでも高杉は決意を固め、五卿(三条実美、東久世通禧、三条西季知、四条隆謌、壬生基修)に謁見し、こう宣言します。

「是より長州男児の肝っ玉を御目に掛け申す」

または、

「是よりは長州男児の腕前お目に懸け申すべく」(『回天実記』より)

翌日、高杉は下関の馬関奉行所を急襲して占拠。さらに三田尻の海軍局を襲撃し、軍艦三隻を奪取するなど、連戦連勝の勢いを見せます。

この勝利に触発されて諸隊が次々と動き出し、奇兵隊の山縣も高杉側に転じます。赤根は立場を失い、行方をくらませました。

俗論派の終焉と武備恭順への転換

太田・絵堂の戦いで高杉らは俗論派を打ち破り、藩政を掌握。「武備恭順」方針で藩論を統一します。

俗論派の椋梨藤太は12人の仲間とともに逃亡するも捕まり、野山獄に投獄された後に斬首。中川宇右衛門は切腹、小倉源五右衛門・岡本吉之進は自害しました。

さらに、椋梨の次男・中井栄次郎も逮捕され、暗殺未遂・襲撃事件への関与が明らかとなり切腹を命じられます。

闇に葬られた事件 ― 井上聞多襲撃と明木権現原の悲劇

井上聞多暗殺未遂事件

井上聞多(のちの井上馨)は、英国留学から急遽帰国し、武備恭順を強く主張。藩主・毛利敬親の前で意見を通しますが、その帰り道、刺客に襲われ瀕死の重傷を負います。

井上は芋畑で意識を失い、農民に助けられます。医師・所郁太郎が駆け付け、焼酎で消毒、畳針で50針縫合して命を救ったという逸話が残っています。

明木権現原暗殺事件

俗論派との抗争が続く中、和平交渉に向け派遣された使者(冷泉五郎ら)は、明木権現原で待ち伏せを受け惨殺されます。この襲撃の実行犯にも中井栄次郎の名があり、7人全員が切腹を命じられました。

信念が時代を動かす

高杉晋作の功山寺挙兵は、わずか80名という兵力で始まった無謀ともいえる戦いでした。しかし、その背後には「藩を思い、志を貫く」という強烈な信念がありました。仲間の死、藩内の裏切り、孤立無援の中でなお立ち上がる姿に、共鳴した者たちが次第に集い、ついには時代の流れすら変えていったのです。

「是より長州男児の肝っ玉を御目に掛け申す」――この言葉に象徴されるように、高杉晋作は命を賭して信念を貫き、長州を動かし、やがて明治維新の扉をこじ開ける原動力となりました。

時代が困難に満ちていても、たった一人の決意が、歴史を動かす力になることを、高杉の生き様は私たちに教えてくれます。