茨城県取手市で、江戸時代前期に制作された巨大な刺繍釈迦涅槃図の詳細調査結果を公開する企画展が開催されています。この涅槃図は、幅約2メートル、高さ約3.6メートル(もしくは3.7メートル)という大型サイズで、周囲には7千人を超える寄進者の名前が刺繍で記されているという珍しい作品です。縫箔師と呼ばれる専門職人が3年をかけて完成させたこの文化財には、江戸時代の信仰と技術の粋が込められています。今回の展示では、この涅槃図を中心に取手市内の指定文化財の魅力に迫ります。

- 縫箔師という特殊な職業

- 3年をかけた制作工程の背景

- 涅槃図の構図と宗教的意味

- 寄進者名が物語る江戸時代の信仰圏

- なぜ動物たちが釈迦の死を悲しむのか

- 仏教と動物たち

- 絵馬が支えた文化財の復原技術

- 開催情報

- 2025年開催の仏教美術展

涅槃図に隠された江戸時代の職人技術

縫箔師という特殊な職業

今回展示される絹本金箔地刺繍釈迦涅槃図(けんぽんきんぱくじししゅうしゃかねはんず)の制作に携わった「縫箔師(ぬいはくし)」は、高度な技術を持つ専門職人です。縫箔師は刺繍技術と金箔押しの両方を習得した職人で、能装束などの高級衣裳や仏教荘厳・装飾の制作に従事していました。

京都を中心に発展したこの職業は、宮廷や寺院からの依頼を受けて活動するのが一般的で、金箔を絹地に押し付ける技術と、その上に精密な刺繍を施す技術の両方を習得するには長期間の修行が必要とされました。

高度な専門性を要求される職業だったのです。取手の涅槃図を手がけた縫箔師も京都から来たとの記録があり、地方でこのような高度な作品を制作するには、京都の専門技術が不可欠だったことがわかります。

3年をかけた制作工程の背景

寛文9年(1669年)に完成した涅槃図は、制作に3年もの歳月をかけたと伝えられています。通常、大型の作品でも数か月から1年ほどで仕上がるのが一般的ですが、この涅槃図は例外的に長い時間を要しました。そこには、はっきりとした理由があったのです。

まず、絹地に金箔を押す作業は、薄く柔らかい絹が少しの力でも歪んでしまい、金箔自体も極めて薄く破れやすいため、わずかな力加減や湿度管理を誤るとすぐに失敗につながります。そのため、一つ一つの工程に細心の注意を払う必要がありました。

刺繍作業では、人物の表情や衣文の細部まで糸で表現するため、極めて時間のかかる作業になります。さらに、7千人を超える寄進者の名前を一つ一つ刺繍で記すという膨大な作業も制作期間を延ばした要因と考えられ、これらの工程を考慮すると、3年という制作期間の長さも理解できます。

縫箔師は現代でいう「伝統工芸士」に近い存在で、技術の習得だけでなく芸術的センスも要求される高度な専門職でした。一つの作品に3年をかけるという制作スタンスは、現代の大量生産とは対極にある、丁寧な手仕事の世界を表しています。

涅槃図解説:仏教美術に込められた願い

涅槃図の構図と宗教的意味

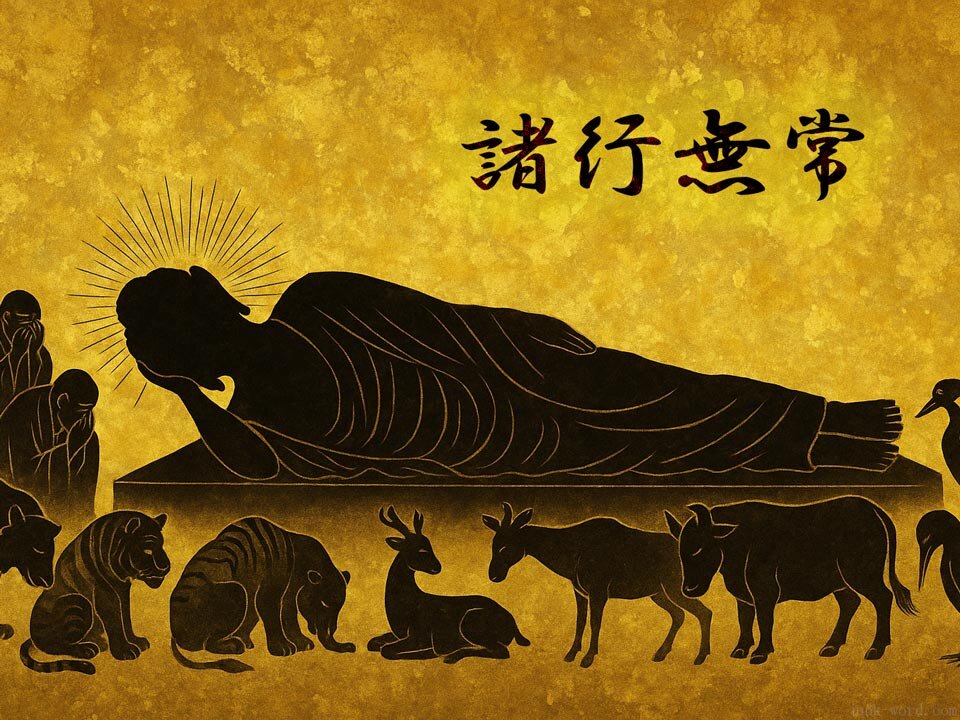

涅槃図は、釈迦の入滅(死去)の場面を描いた仏教絵画の一形式です。基本的な構図では、釈迦が頭を北向き、顔を西向きにして横たわる姿が中央に描かれ、その周囲に弟子たちや動物たちが嘆き悲しむ様子が表現されます。

取手の涅槃図もこの伝統的な構図に従って制作されており、釈迦の穏やかな表情と対照的に、周囲の人物や動物たちの悲しみの表情が刺繍で細かく表現されています。涅槃図は歴史的場面の再現にとどまらず、見る人に生と死、そして解脱への願いを深く考えさせる宗教的な意味を持った作品なのです。

寄進者名が物語る江戸時代の信仰圏

絹本金箔地刺繍釈迦涅槃図の特徴の一つは、制作費用を寄進した7千人を超える人々の名前が周囲に刺繍で記されていることです。詳細調査により、寄進者の居住地は取手市内だけでなく、現在の坂東市や稲敷市まで広範囲にわたることが明らかになりました。

これは当時の信楽寺(しんぎょうじ)を中心とした寺院ネットワークが、現在の市町村境界を越えて広く機能していたことを示しています。また、村名だけでなく個人名まで記録されていることから、当時の人々にとって涅槃図の制作への参加が重要な信仰行為であったことも読み取れます。

江戸時代の寺院は宗教施設としてだけでなく、地域コミュニティの結束を深める社会的な拠点でもありました。涅槃図の制作プロジェクトは、現代のクラウドファンディングのような仕組みで、多くの人々が協力して一つの文化財を生み出した貴重な事例なのです。

涅槃図に描かれる動物たち

なぜ動物たちが釈迦の死を悲しむのか

涅槃図の特徴の一つが、釈迦を囲んで嘆き悲しむ動物たちの姿です。象、獅子(ライオン)、鹿、猿、鳥などの動物が人間と同じように悲しみにくれている様子が一般的に描かれます。

これは仏教の根本的な教えである「一切衆生悉有仏性(いっさいしゅじょうしつうぶっしょう)」、つまり生きとし生けるものすべてに仏性が宿るという考えに基づいています。

仏教では、人間だけでなく動物も輪廻転生の輪の中にあり、いずれは悟りを開いて仏になることができると考えられています。そのため涅槃図では、動物たちも釈迦の教えを受けた存在として描かれ、師である釈迦の死を深く悲しむ姿として表現されているのです。

仏教と動物たち

涅槃図に登場する動物には、それぞれ仏教における象徴的な意味が込められています。白象は釈迦の母である摩耶夫人の夢に現れた聖なる動物として、仏教説話に登場します。獅子は仏教において力強さを象徴する動物として描かれます。

また、鹿は仏教において慈悲深い心を象徴する動物として、釈迦の教えに深く関わりのある存在として描かれ、猿は人間の煩悩を象徴しながらも、同時に仏の教えによって救われる存在を表すことがあります。

これらの動物たちが一堂に会して釈迦の死を悼む光景は、仏教における慈悲の教えがあらゆる生命に及ぶことを視覚的に表現した、象徴的な場面なのです。

涅槃図の動物たちが表現する生命に対する平等な愛情は、現代の環境保護や動物愛護の精神の源流ともいえる考え方です。

絵馬が語る江戸時代の記録技術

絵馬が支えた文化財の復原技術

今回の展示では、東漸寺観音堂を描いた絵馬も公開されています。この絵馬は明治27年から大正8年ころの境内を描いたもので、現代の文化財修復において貴重な資料的価値を持っています。

絵馬というと願い事を書いて奉納するものというイメージが強いですが、中には寺社の建物や祭りの様子を記録として描いた絵馬もありました。

文化財の修復における最大の課題は、建築当初の姿をいかに正確に復元するかということです。

東漸寺観音堂は寛文7年(1667年)の建築で、平成の修理までに大きな修理を3回実施していました。平成の解体復原工事では「建築された当初の観音堂に復原する」という方針が立てられましたが、写真が普及する前の時代において、この絵馬が建物の姿を正確に残すための重要な手段となりました。

絵馬に描かれた観音堂の屋根の形状、柱の配置、装飾の細部などは、文字による記録では残せない視覚的情報として、復原工事の貴重な参考資料となったのです。

開催情報

| 展示名 | 文化財に託されたおもい-取手市指定有形文化財『絹本金箔地刺繍釈迦涅槃図』詳細調査と市内の文化財- |

|---|---|

| 主催 | 取手市埋蔵文化財センター |

| 会期 | 令和7年8月19日(火曜日)から10月26日(日曜日)まで |

| 開館時間 | 午前9時から午後5時まで(入館は4時30分まで) |

| 観覧料 | 無料 |

| 休館日 | 会期中の月曜日(9月15日、10月12日を除く)、9月16日(火曜日)、9月24日(水曜日)、10月13日(火曜日) |

涅槃図・仏教絵画関連展示

全国各地の美術館・博物館では仏教絵画に関連する展示が開催されています。これらの展示では、中国宋元時代の仏画や運慶作の仏像が紹介されるなど、仏教美術の多様な魅力を体感できます。取手市の展示と合わせて巡ることで、日本の仏教文化とその美術的価値をより深く理解することができるでしょう。

2025年開催の仏教美術展

| 施設名 | 展示名 | 会期 | 概要 |

|---|---|---|---|

| 東京国立博物館 | 特別展「運慶 祈りの空間―興福寺北円堂」 | 2025年9月9日~11月30日 | 奈良・興福寺北円堂の運慶作国宝仏像7体(弥勒如来坐像、無著・世親菩薩立像、四天王立像)を一堂に展示。弥勒如来坐像の約60年ぶりの寺外公開が行われます。 |

| 半蔵門ミュージアム | 特集展示「阿弥陀仏 ―おわす・みちびく・あらわれる―」 | 2025年9月13日~12月28日 | 西方極楽浄土の教主である阿弥陀如来を中心にした展示です。修理が完成した阿弥陀如来立像と、阿弥陀三尊来迎図などを公開します。 |

| 京都国立博物館 | 特別展「宋元仏画─蒼海(うみ)を越えたほとけたち」 | 2025年9月20日~11月16日 | 中国宋・元時代の仏教絵画の最高峰が一堂に。現存する宋元仏画の大半を占める日本伝来の名品を紹介。 |

| 九州国立博物館 | 特別展「法然と極楽浄土」 | 2025年10月7日~11月30日 | 浄土宗開宗850年記念。国宝「綴織當麻曼陀羅」の奈良県外初公開など、浄土宗ゆかりの名宝約200件を展示。 |

取手市の文化財と仏教美術のまとめ

- 縫箔師は刺繍技術と金箔押しの両方を習得した専門職人

- 京都の縫箔師が取手まで来て制作に携わった

- 7千人の寄進者名を刺繍で記した

- 寄進者は坂東市や稲敷市まで広範囲にわたる

- 江戸時代の寺院は地域コミュニティの拠点だった

- 涅槃図は釈迦の入滅場面を描いた仏教絵画

- 動物も仏性を持つという「一切衆生悉有仏性」の教え

- 象、獅子、鹿、猿にはそれぞれ仏教的象徴がある

- 動物愛護の精神は仏教思想が源流ともいえる

- 絵馬には寺社建物を記録として描いたものもある

- 東漸寺の絵馬が平成の復原工事で参考資料となった