高岡市万葉歴史館で「万葉集と蔦屋重三郎 ~国学者とひらいた古典の地平~」が開催されています。NHK大河ドラマ「べらぼう」の主人公・蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)。彼は浮世絵版元として知られる一方で、古典文学の世界にも足跡を残していました。江戸時代、知識人たちの間で高まった「国学」への関心。その中心にあった万葉集研究において、一出版人である蔦屋がどのような役割を果たしたのか。本居宣長(もとおりのりなが)や加藤千蔭(かとうちかげ)といった錚々たる国学者たちとの交流を通じて、日本の古典文学がどのように一般に広まっていったのか。本展示では、貴重な資料を通じてその知られざる側面に光を当てます。

- 江戸の出版革命と蔦屋重三郎

- 万葉集と加藤千蔭の『万葉集略解』

- 国学と出版が拓いた知の世界

- 開催情報

- 2025年度開催の蔦屋重三郎関連展

万葉集と蔦屋重三郎 ~国学者とひらいた古典の地平~

江戸の出版革命と蔦屋重三郎

蔦屋重三郎は浮世絵の版元にとどまらない江戸文化の仕掛け人でした。彼を国学者たちとの協働に着目することで、江戸時代の知的ネットワークの一端が見えてきます。

江戸時代中期、出版業は大きな転換期を迎えていました。それまで学者や一部の知識階級のみが触れていた古典文学が、より広い読者層へと広がりを見せ始めたのです。この流れの中で、蔦屋重三郎は重要な役割を果たしました。

蔦屋は版元として、加藤千蔭や本居宣長といった国学者たちの研究成果や、賀茂真淵(かものまぶち)の学統をくむ書の出版にも関与した可能性が指摘されています。特に注目すべきは、難解とされていた万葉集を一般読者にも広めようとした取り組みです。当時の出版物には、読者に配慮した様々な工夫が施されていました。

蔦屋は様々な国学者の作品を出版することで、間接的に彼らの交流や研究の発展に貢献したと考えられています。彼の出版活動は、江戸の文化史において重要な位置を占めているのです。

万葉集と加藤千蔭の『万葉集略解』

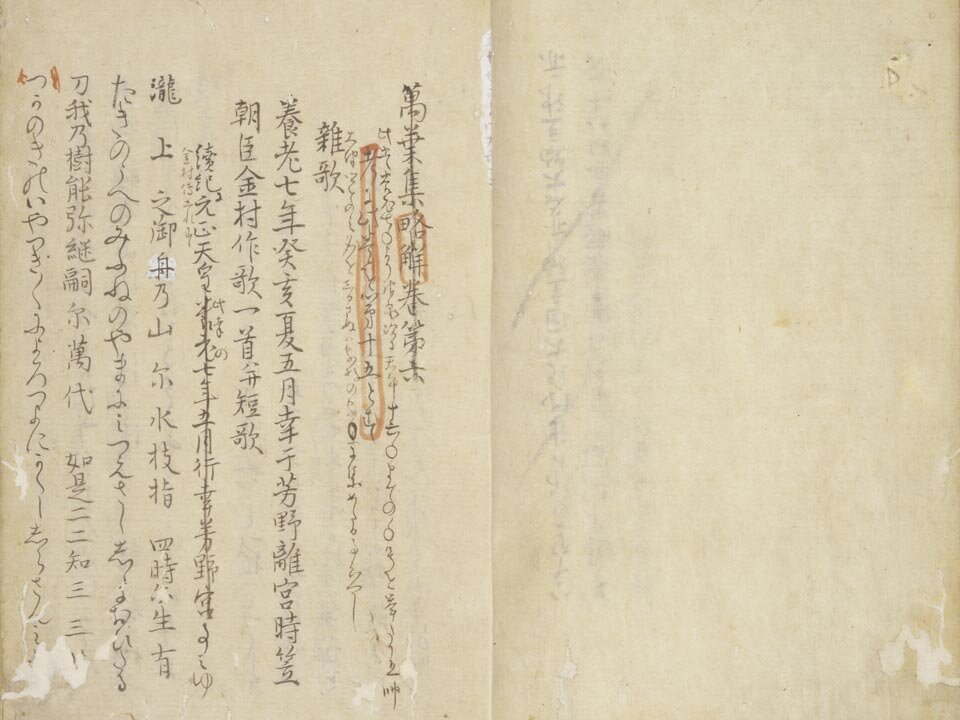

主要資料の一つとして展示される加藤千蔭の『万葉集略解(まんようしゅうりゃくげ)』。この書物がなぜ当時の人々に影響を与えたのでしょうか。

加藤千蔭は賀茂真淵に師事した国学者で、万葉集研究においても重要な足跡を残しました。彼の『万葉集略解』は、それまで専門的な学識を持つ者だけが理解できた万葉集を、より広い読者層に開く試みでした。

万葉集は8世紀に編纂された日本最古の和歌集ですが、成立から千年以上が経過した江戸時代には、その言葉や表現は一般の人々にとって非常に難解なものとなっていました。千蔭は師である賀茂真淵の研究を継承しながらも、独自の視点で万葉集を解釈し、当時の言葉で説明を加えました。

『万葉集略解』は、寛政8年(1796)から文化9年(1812)にかけて順次刊行され、最終巻の奥付には「江戸 蔦屋耕書堂(蔦屋重三郎)」をはじめ、京都・大坂・尾張の版元も連名で記されています。

蔦屋の出版活動と千蔭の学術的貢献が組み合わさることで、万葉集はより広い読者層に届けられることになりました。この展示では、『万葉集略解』の実物を通じて、その編集過程や当時の読者への影響を具体的に知ることができます。

万葉集の注釈書である『万葉集略解』は、現代で言えば「難解な古典を一般向けに解説した入門書」のようなものです。加藤千蔭が学術的内容を保ちながらも親しみやすく解説しました。

国学と出版が拓いた知の世界

江戸時代の国学者たちと蔦屋重三郎の出会いは、日本の古典文学の再発見と普及にどのような影響をもたらしたのでしょうか。

江戸時代中期から後期にかけて、日本では「国学」と呼ばれる学問が大きく発展しました。これは中国の思想や仏教に依らず、日本固有の古典を研究することで、日本の文化や精神を明らかにしようとする学問です。賀茂真淵、本居宣長、加藤千蔭といった国学者たちは、万葉集や古事記などの古典テキストの研究に力を注ぎました。

彼らの研究成果を世に広めるうえで、蔦屋重三郎のような出版人の存在は欠かせませんでした。蔦屋は読者層を見極め、古典研究の成果を出版物として提供しました。

この国学者と出版人の協働により、古典文学の研究がより多くの人々に届けられることになりました。蔦屋の手がけた出版物を通じて、多くの江戸の人々が万葉集の世界に触れる機会を得られたのです。

本展示で紹介される資料からは、国学者たちの学問的情熱と、それを支え広めた出版文化の力強さを感じることができるでしょう。古典文学が多くの人々の心を動かす力を持ち続けているのは、こうした先人たちの努力があってこそなのです。

江戸時代の国学ブームと出版文化の発展は、現代のカルチャーシーンにも通じる面があります。専門家の研究成果を魅力的に編集・パッケージ化し、より広い層に届ける--この営みが文化の深まりと広がりを支えてきました。蔦屋重三郎のような「文化の仲介者」の存在が、伝統と革新の両立を可能にしたのです。

開催情報

江戸時代の出版文化と国学の発展を支えた蔦屋重三郎と国学者たちの関わりを探る貴重な機会です。NHK大河ドラマ「べらぼう」の放映にあわせた本展示で、江戸時代の知的ネットワークの一端を体感してみてはいかがでしょうか。

| 展示名 | 万葉集と蔦屋重三郎 ~国学者とひらいた古典の地平~ |

|---|---|

| 主催 | 高岡市万葉歴史館 |

| 会期 | 令和7年6月30日(月)まで |

| 開館時間 | 午前9時~午後6時(入館は午後5時15分まで) |

| 入館料 | 一般 300円、中学生以下 無料、65歳以上 240円、団体(20名以上) 240円 |

| 休館日 | 毎週火曜日 |

江戸時代の出版・蔦屋重三郎関連展

NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の放映に合わせ、全国各地の美術館・博物館で蔦屋重三郎に関連する企画展が続々と開催されています。江戸時代の出版文化を支えた蔦屋重三郎の活動は、浮世絵版画の制作から国学の普及まで多岐にわたります。各展示会では、浮世絵師との関わりや出版活動の実態、そして国学者たちとの交流など、様々な角度から蔦重の功績に迫っています。高岡市万葉歴史館の本展と合わせて巡れば、江戸時代の知の世界と文化創造の舞台裏をより深く理解することができるでしょう。

2025年度開催の蔦屋重三郎関連展

| 施設名 | 展示名 | 会期 | 概要 |

|---|---|---|---|

| すみだ北斎美術館 | 北斎×プロデューサーズ 蔦屋重三郎から現代まで | 2025年3月18日~5月25日 | 江戸の版元が葛飾北斎をどうプロデュースしたかを探る展示。蔦屋重三郎をはじめ、北斎作品を出版した版元の役割に光を当てる。 |

| 東京国立博物館 平成館 | 特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」 | 2025年4月22日~6月15日 | 喜多川歌麿や東洲斎写楽を世に出した蔦重の活動を紹介。大河ドラマ「べらぼう」と連携し、江戸時代後期の出版文化における蔦重の役割を多角的に展示。 |

| 中山道広重美術館 | 春季特別企画展「潜入! 江戸の浮世絵出版社」 | 2025年4月3日~6月15日 | 浮世絵版画の企画・制作・販売を担った版元に注目。蔦屋重三郎をはじめとする版元たちの仕事や、浮世絵制作の裏側を紹介する。 |

蔦屋重三郎と国学者たちが開いた万葉集の世界 まとめ

今回ご紹介した「万葉集と蔦屋重三郎 ~国学者とひらいた古典の地平~」展は、江戸時代の出版文化と国学の発展における蔦屋重三郎の役割に光を当てた貴重な機会です。浮世絵版元としての側面だけでなく、古典文学の普及にも貢献した蔦重の多面的な活動を知ることができます。加藤千蔭の『万葉集略解』を通じて、難解とされてきた万葉集がどのように一般読者に開かれていったのか、その過程を辿ることができるでしょう。高岡市万葉歴史館の本展示と共に、全国で開催されている蔦屋重三郎関連の展示会を巡ることで、江戸文化の奥深さをより立体的に理解することができるはずです。NHK大河ドラマ「べらぼう」をより深く楽しむためにも、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

- 蔦屋重三郎は浮世絵と古典文学の両分野で活躍

- 国学者との協働で万葉集の普及に貢献

- 江戸時代中期は出版の転換期だった

- 加藤千蔭は賀茂真淵に師事した国学者

- 『万葉集略解』は古典の入門書的存在

- 万葉集は8世紀編纂の日本最古の和歌集

- 国学は日本固有の古典研究の学問

- 出版人と国学者の協働が文化を広げた

- 展示会は令和7年6月30日まで開催

- 全国各地で蔦屋重三郎関連展を開催中