九州大学の研究チームが、マイクロ波と高周波を使った新しい3Dバイオプリンターを開発しました。従来の電子レンジの加熱技術を進歩させ、卵白とキャノーラ油から作ったエマルションゲルを使って、飲み込みにくい方向けの食事(嚥下食)を3Dプリントで作ることができるようになりました。食感や見た目をデザインできる、安全で食べやすい食事を立体的に作り出すことに成功した成果は、2025年7月11日付でScientific Reportsに掲載されました。

- 3Dバイオプリンターとは何なのか

- マイクロ波加熱の特徴

- エマルションゲルという不思議な材料

- 嚥下食が抱える課題と新技術の可能性

- 研究成果

- 今後の展望

- よくある質問

電子レンジ技術が拓く3Dバイオプリンターの未来

3Dバイオプリンターとは何なのか

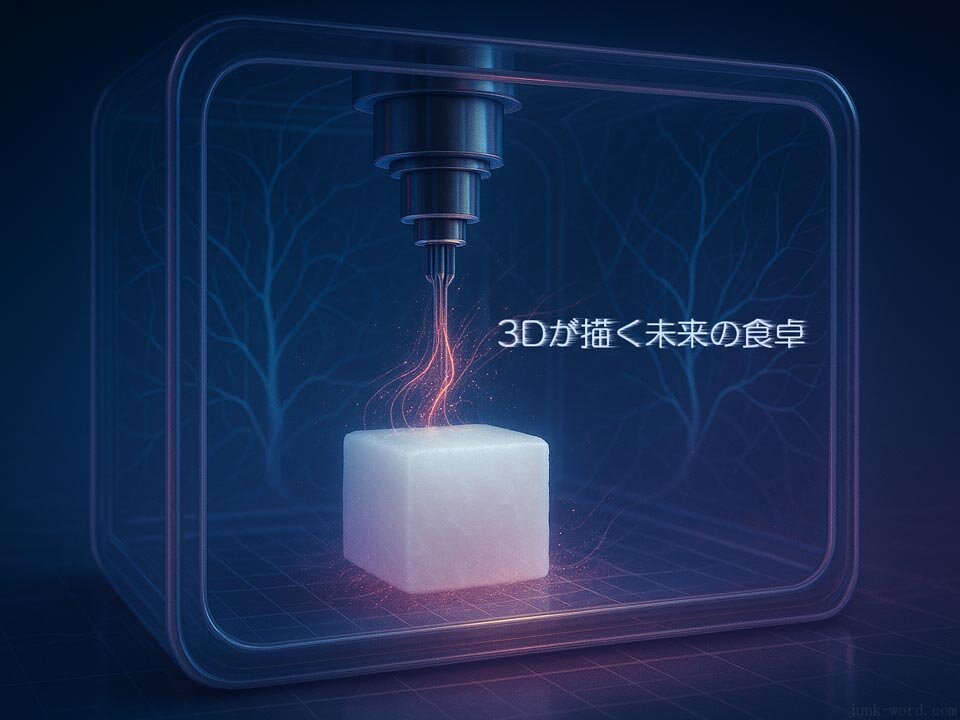

3Dバイオプリンターは、生きた細胞や生体材料を使って立体的な構造物を作り出す装置です。普通の3Dプリンターがプラスチックや金属を使って物を作るのに対し、バイオプリンターは細胞やゲル状の物質を「インク」として使います。

医療分野で大きな注目を集めているバイオプリンター技術は、人工的な血管や皮膚、軟骨などの生体組織を作り出すことが可能で、将来的には臓器移植に使える人工臓器の製造も期待されています。また、新薬の効果や毒性を調べる研究にも活用されており、動物実験に代わる新しい手法として研究が進んでいます。

バイオプリンターの仕組みは、コンピューターで設計した3次元の設計図に基づき、細胞やバイオマテリアルを層状に積み重ねていくことで立体構造を作り上げます。まるで建物を一層ずつ積み上げていくように、生体組織を構築していくのです。

マイクロ波加熱の特徴

マイクロ波加熱は、私たちが日常的に使っている電子レンジの技術です。しかし、九州大学の研究では従来の電子レンジとは異なる、より精密にコントロールできる半導体式の発振器を使用しています。

マイクロ波加熱の最大の特徴は「内部から加熱される」ことです。普通の加熱方法では、フライパンや鍋の表面から熱が伝わって食材の内部に届きますが、マイクロ波は食材の内部に直接エネルギーを送り込みます。水分子は電気的な偏りを持っており、マイクロ波の電界変化に追従しようとする際の誘電損失によって熱が発生するのです。

マイクロ波加熱は、加熱時間が短縮され、エネルギー効率が良く、食材の風味や色を損ないにくいといった多くの利点を持っています。

この研究の鍵となるのは、九州大学が採用した半導体式のマイクロ波発振器です。これは従来の電子レンジの発振器とは異なり、出力や周波数を非常に細かく調整できます。

この精密な制御技術によって、熱に敏感な材料でも正確に温度をコントロールしながら加熱できるだけでなく、従来の電子レンジでは難しかった、加熱したい部分だけを選択的に温めることや、材料全体をより均一に加熱することが可能になったのです。

マイクロ波は目に見えませんが、私たちの身の回りにある電波の一種です。携帯電話やWi-Fiと同じ電磁波の仲間で、300MHzから300GHzという周波数帯の電波です。家庭用電子レンジは2.45GHzという特定の周波数を使っており、この周波数はISMバンド(産業・科学・医療用)として割り当てられています。

エマルションゲルという不思議な材料

エマルションゲルは、水と油のように本来混ざり合わない液体を、特殊な技術で混ぜ合わせてゲル状に固めた材料です。身近なものでは、マヨネーズ(水中油滴型)やバター(油中水滴型)、生クリームなどがエマルションの代表例です。

九州大学の研究で使われたエマルションゲルは、卵白たんぱくとキャノーラ油を主成分としています。卵白たんぱくは自然な乳化剤として働き、油と水を安定して混ぜ合わせる役割を果たします。さらに、マイクロ波をよく吸収する塩化マグネシウムを加えることで、マイクロ波加熱に適した材料に仕上げています。

研究では、マイクロ波や高周波の周波数を変えることで、卵白たんぱくの変性を制御し、ゲルのテクスチャを調節することに成功しました。

嚥下食が抱える課題と新技術の可能性

嚥下食(えんげしょく)は、飲み込む力が低下した方のために作られる特別な食事です。高齢者や病気により嚥下機能に問題を抱える方にとって、安全に栄養を摂取するために欠かせないものです。

日本摂食・嚥下リハビリテーション学会の嚥下調整食分類では、コード0からコード4まで段階的に設定されており、各段階で嚥下機能に応じた食形態に分かれています。

嚥下機能の低下は深刻な問題を引き起こします。食べ物や飲み物が誤って気管に入ってしまう「誤嚥」が起こりやすくなり、これが原因で誤嚥性肺炎を発症するリスクが高まります。誤嚥性肺炎は2023年の人口動態統計で日本人の死因第6位となっており、年間6万人以上が亡くなっています。

従来の嚥下食は、食材を細かく刻んだり、ペースト状にしたりすることで作られていました。しかし、こうした調理方法では見た目が悪くなりがちで、食欲をそそらないという問題がありました。

嚥下食の重要性は安全性だけではありません。「口から食べる」ことは人間の尊厳と深く関わっており、生活の質を維持するために欠かせない要素です。美味しく見た目も良い嚥下食を提供することで、食事の楽しみを取り戻し、患者さんの精神的な健康にも良い影響を与えることができます。

研究成果

九州大学の研究チームが開発した新しい3Dバイオプリンターは、マイクロ波と高周波の加熱技術を組み合わせることで、従来では不可能だった精密な食品加工を実現しました。

技術の核心は、マイクロ波や高周波の周波数を変えることで、卵白たんぱくの変性を細かくコントロールできる点にあります。たんぱく質の変性度合いを調整することで、ゲルの硬さや弾力性、口当たりなどのテクスチャを調節することができます。

また、エマルションゲルの3Dプリントにより、従来の嚥下食では困難だった複雑な形状や美しい見た目の食品を作ることができます。これまでペースト状や刻み食しか選択肢がなかった患者さんにとって、見た目にも美しい食事を提供できることは大きな意味を持ちます。

今後の展望

研究成果は、医療・介護分野に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。高齢化が進む日本において、嚥下障害を抱える方の数は増加傾向にあり、より良い嚥下食の開発は社会的な課題となっています。

新技術により、病院や介護施設での食事提供がより効率的かつ個別化されることが期待されます。患者さん一人ひとりの嚥下機能に合わせて、最適な硬さや形状の食事を短時間で製造できるようになれば、栄養状態の改善や食事への満足度向上につながります。

また、マイクロ波と高周波を用いた3Dバイオプリンター技術は嚥下食以外の分野にも応用可能と考えられます。培養肉の製造、機能性食品の開発、さらには宇宙食の製造など、様々な分野での活用が期待されています。特に、熱に敏感な栄養素や生体材料を扱う際に、精密な温度制御ができることは大きな利点です。

実用化に向けては安全性の確保、コストの削減、操作の簡便性など、解決すべき課題もあります。研究チームは今後、これらの課題に取り組みながら、食品や医用材料分野での応用を目指していくことになります。

よくある質問

嚥下食を作るのに、なぜ3Dプリンターが必要なのですか?

従来の嚥下食は安全性を重視するあまり、見た目が悪くなりがちでした。3Dプリンターを使うことで、安全性を保ちながら美しい形状や色彩を持つ食事を作ることができます。また、患者さん一人ひとりの嚥下機能に合わせて、硬さや大きさを細かく調整した個別対応の食事を効率的に製造できる可能性も大きなメリットです。

この技術が実用化されたら、嚥下食は安くなりますか?

長期的には安くなる可能性があります。従来の嚥下食調理では人手による細かい作業が必要でしたが、3Dプリンターによる自動化により人件費を削減できます。また、食材の無駄を減らし、栄養価をコントロールできることで効率化が図れます。導入初期は装置のコストが高いものの、技術の普及に伴って徐々にコストダウンが進むと予想されます。

病院や介護施設以外でも、この技術で作られた嚥下食は活用されますか?

はい、様々な場面での活用が期待されています。嚥下食を専門に製造する食品メーカーが、工場でこの技術を使って高品質な製品を大量生産し、冷凍食品として一般家庭にも流通させることが考えられます。また、レストランなどの飲食店での高齢者向けメニューや、在宅介護を行う家庭での冷凍嚥下食としての利用も期待されます。

嚥下食以外の食品も、この技術で作れるようになりますか?

はい、様々な食品への応用が期待されています。培養肉やデザートなどの製造への活用可能性が言及されています。マイクロ波と高周波による精密な加熱制御技術は、熱に敏感な食材や複雑な食品構造を必要とする分野で威力を発揮すると考えられます。当面は嚥下食での実用化が最も進むと予想されます。

3Dバイオプリンターで作る次世代嚥下食のまとめ

- 九州大学が開発したマイクロ波と高周波を用いた3Dバイオプリンター

- 卵白たんぱくとキャノーラ油のエマルションゲルを使用

- 塩化マグネシウムでマイクロ波吸収性を向上

- 半導体式発振器で出力と周波数を精密制御

- マイクロ波の内部加熱で食材全体を均一に加熱

- 従来の嚥下食は見た目が悪く食欲をそそらない問題

- 誤嚥性肺炎は日本人の死因第6位で年間6万人以上が死亡

- 周波数変更でたんぱく質変性を制御しテクスチャ調節

- 3Dプリントで複雑形状と美しい見た目を実現

- 個別対応の食事で栄養状態と満足度向上に期待

- 培養肉やデザートなど他分野への応用可能性

- 実用化には安全性確保とコスト削減が課題

旧石器時代の流れを、マンガでサッとおさらいできる無料コンテンツを公開しています。試験によく出る重要ポイントを、マンガを読みながらチェックできます。ぜひご活用ください。