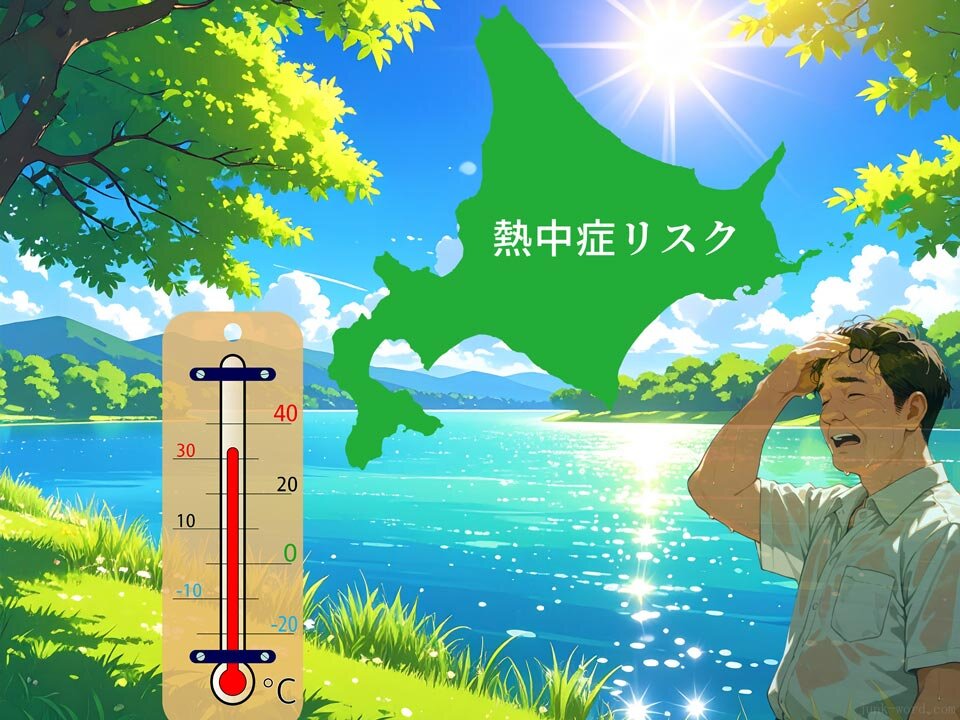

名古屋工業大学の大規模研究により、糖尿病患者は健康な人に比べて熱中症になるリスクが約1.4倍高いことが明らかになりました。特に30代から50代の男性や、意外にも北海道などの寒冷地域でもリスクが高くなることがわかっています。なぜ糖尿病の人は熱中症になりやすいのか、どのような対策すればよいのかを詳しく解説します。

- 糖尿病とは何か

- 熱中症が起こるメカニズム

- 糖尿病患者が熱中症になりやすい理由

- 名古屋工業大学の研究成果

- 研究の意義と今後への影響

- よくある質問

糖尿病患者は熱中症リスクが1.4倍高い - 全国256万人規模の研究から判明

糖尿病とは何か

糖尿病は、血液中のブドウ糖(血糖)の濃度が慢性的に高くなる病気です。私たちの体は食事から摂取したブドウ糖を細胞に取り込んでエネルギー源として使用しますが、この過程で重要な役割を果たすのが「インスリン」というホルモンです。

インスリンは膵臓から分泌され、血液中のブドウ糖を細胞内に運び込む役割を担います。健康な人では食事後に血糖値が上がっても、インスリンが適切に分泌されて血糖値を正常範囲に保ちます。しかし糖尿病の場合、このインスリンが不足したり、効きが悪くなったりすることで血糖値が高い状態が続きます。

糖尿病は主に1型と2型に分類されます。1型糖尿病は主に自己免疫によって膵臓のインスリンを作る細胞が破壊される病気です。一方、2型糖尿病は遺伝的要因に加えて食べ過ぎや運動不足などの生活習慣が関わって発症する、一般的なタイプです。

糖尿病は血糖値が高いだけでなく、全身の血管や神経にダメージを与える病気です。初期段階では自覚症状がほとんどないため、早期発見と継続的な治療が重要になります。

熱中症が起こるメカニズム

人間の体は約37℃で最も効率的に機能するようになっており、体温を一定に保つための調節システムを持っています。この体温調節は主に脳の視床下部にある体温調節中枢によってコントロールされ、自律神経を通じて無意識のうちに行われています。

暑い環境では、自律神経の働きによって皮膚の血管を拡張させて熱を体外に放出し、汗をかくことで気化熱によって体温を下げます。体温が42℃以上になると身体を構成するタンパク質の変性が起こり、生命に危険が及ぶため、体温調節は非常に重要な機能です。

熱中症は、この体温調節システムが暑さに対応しきれなくなったときに起こります。気温が体温より高くなったり、湿度が75%以上になると、皮膚からの熱放散や汗の蒸発が困難になります。さらに大量の発汗により体内の水分と塩分が失われると、血液の流れが悪くなり、脳や筋肉、内臓への血液供給が不足します。

体温調節機能が十分に働かない状況では、体内に熱がこもって体温が異常に上昇し、めまい、吐き気、頭痛、筋肉のけいれんなどの症状が現れます。重症化すると意識障害や多臓器不全を起こし、生命に危険が及ぶこともあります。

糖尿病患者が熱中症になりやすい理由

糖尿病患者が熱中症になりやすい理由については、今後の研究で詳細なメカニズムの解明が期待されますが、いくつかの要因が関与していると考えられています。

最も重要な要因の一つは、高血糖状態が続くことで起こる糖尿病性神経障害と考えられています。糖尿病性神経障害は、糖尿病の三大合併症(神経障害、網膜症、腎症)の一つとして知られています。

前章で説明した体温調節システムは、自律神経の働きに大きく依存しています。糖尿病による神経障害が自律神経に影響を与えると、発汗機能や血管の調節機能に異常が生じる可能性があります。その結果、暑い環境でも十分に汗をかけなかったり、皮膚血管による熱放散が適切に行われなくなったりすることが考えられます。

さらに、糖尿病患者では血管の動脈硬化も進行しやすく、これも体温調節能力の低下に関与している可能性があります。これらの複合的な要因により、糖尿病患者では体温調節機能が低下し、熱中症のリスクが高まるとされています。

糖尿病性神経障害による発汗異常などの症状は、熱中症リスクを高める重要なサインです。汗のかき方に変化を感じたら、早めに医師に相談することが大切です。

名古屋工業大学の研究成果

名古屋工業大学の研究チームは、2016年から2022年にかけて集められた約256万人分の保険の診療データをもとに、糖尿病と熱中症の関係について大規模な調査を実施しました。 糖尿病患者約18.8万人と、性別・年齢・地域を揃えた非糖尿病者約75万人を比較することで、客観的なデータに基づいた分析が可能となっています。

その結果、糖尿病のある人は、そうでない人に比べて熱中症になるリスクが約1.4倍高いことが明らかに。 とくに30代から50代の働き盛りの男性では、リスクが最大で1.7倍に達しており、これは仕事などで屋外にいる時間が長く、暑さにさらされやすいことが一因と考えられます。

また、従来の予想を覆す発見として、北海道などの寒冷地域でも糖尿病患者の熱中症リスクが高いことが判明しました。北海道在住の40-59歳の糖尿病患者では、1.94倍という高いリスクが示されています。これは暑さへの順化が不十分であることや、冷暖房設備の地域差が影響している可能性があります。

さらに、東京や大阪などの大都市圏では、最高気温が30℃以下の比較的涼しい日でも、糖尿病患者では熱中症リスクが高い傾向が続くことが確認されました。これは、糖尿病患者では軽度の暑さでも体温調節機能の限界に達しやすいことを示しています。

研究の意義と今後への影響

本研究の成果は、糖尿病患者における熱中症対策の全国的な必要性を科学的に裏づけた重要な知見です。これまでの熱中症対策は、主に一般的な注意喚起にとどまっていましたが、特定のハイリスク群である糖尿病患者に対しては、より個別化された対処が不可欠であることが明らかになりました。

気候変動によって今後ますます猛暑日が増えると予想される中、本成果は熱中症予防に関する政策立案において、基礎的かつ実践的なデータとなります。糖尿病患者向けの専門的な指導体制の整備や、職場環境での配慮、地域ごとの特性に応じた対応策の構築が強く求められるでしょう。

医療の現場では、血糖管理だけでなく、暑熱環境における体調管理、こまめな水分補給、さらには早期に医療機関を受診すべき判断基準など、より包括的な教育内容への見直しが必要です。特に糖尿病性神経障害に関しては、発汗異常などの症状が熱中症リスクの指標となることから、定期的なスクリーニングと適切な治療介入の重要性が改めて浮き彫りになりました。

今回の成果は、糖尿病患者に対する熱中症対策を「しておいたほうがよい配慮」から「欠かすことのできない医療的対応」へと位置づける必要があることを示唆しています。個人の努力だけに頼るのではなく、行政、医療機関、地域社会を含めた多層的な取り組みが求められます。

よくある質問

糖尿病の診断を受けたばかりです。これから夏場はどのような熱中症対策をすれば良いでしょうか?

まず、血糖コントロールを良好に保つことが重要です。その上で、こまめな水分補給(のどが渇く前に飲む)、エアコンの積極的な使用、屋外活動は涼しい時間帯に限定することを心がけてください。また、汗のかき方に変化がないか日頃から観察し、異常を感じたら早めに主治医に相談することも大切です。

北海道在住ですが、なぜ寒冷地でも糖尿病患者の熱中症リスクが高いのですか?

寒冷地では普段から暑さに慣れていないため、急な気温上昇に体が対応しきれない「暑熱順化不足」が主な原因です。また、冷房設備が不十分な建物も多く、室内の温度管理が困難な場合があります。糖尿病による体温調節機能の低下と合わさることで、リスクが高くなる可能性があります。

家族が糖尿病です。熱中症の初期症状を見逃さないためには何に注意すれば良いですか?

糖尿病患者は痛みや体調変化を感じにくい場合があるため、周囲の観察が重要です。顔色が悪い、普段より汗をかいていない(または異常に汗をかく)、反応が鈍い、歩き方がふらついているなどの変化に注意してください。また、水分摂取が十分かを定期的に確認することも大切です。

30~59歳の男性で特にリスクが高いとのことですが、仕事中はどのような配慮が必要でしょうか?

職場環境の改善として、冷房の設定温度を下げる、扇風機を設置する、こまめな休憩時間の確保などが重要です。また、屋外作業では、小型ファンを内蔵した作業着の着用、日陰での作業、保冷剤の使用、作業時間の短縮や早朝・夕方への変更を検討してください。糖尿病であることを上司や同僚に伝え、体調異常時にはすぐに申し出られる環境づくりも大切です。

普通の熱中症対策に加えて、糖尿病患者だからこそ注意すべきポイントはありますか?

血糖値の変動により脱水が進みやすいため、通常より頻繁な水分補給が必要です。また、神経障害により暑さや体調変化を感じにくいため、体温計での定期的な体温測定や、時間を決めた水分摂取を習慣化することが大切です。さらに、熱中症症状が血糖値の異常と似ている場合があるため、迷ったら早めに医療機関を受診することをおすすめします。

糖尿病と熱中症に関する大規模調査のまとめ

- 糖尿病は血糖値が高くなる病気で全身の血管や神経にダメージを与える

- 人間の体は37℃で最適に機能し42℃以上でタンパク質が変性する

- 体温調節は脳の視床下部と自律神経によってコントロールされている

- 湿度75%以上では汗の蒸発が困難になり体温調節が難しくなる

- 糖尿病性神経障害が自律神経に影響し発汗機能に異常が生じる可能性

- 256万人の大規模研究で糖尿病患者の熱中症リスクが1.4倍と判明

- 30代から50代の男性では熱中症リスクが最大1.7倍まで上昇

- 北海道などの寒冷地でも糖尿病患者のリスクが1.94倍に増加

- 30℃以下の比較的涼しい日でも糖尿病患者はリスクが高い傾向

- 暑熱順化不足や冷暖房設備の地域差が寒冷地リスクの要因

- 糖尿病患者には個別化された熱中症対策が医療的に必要

- 血糖コントロールと併せて包括的な暑熱環境対策が重要