アメリカの企業「Colossal Biosciences(コロッサル・バイオサイエンス)」が、約1万3,000年前に絶滅した「ダイアウルフ」のDNAをもとに、現代のオオカミの細胞にゲノム編集を施し、ダイアウルフの特徴を持つ子どもを3匹誕生させました。これは、絶滅した動物を現代によみがえらせる「復元生物学」の大きな一歩であり、自然保護や絶滅種の研究に新たな可能性をもたらすと期待されています。

- ダイアウルフとは? 古代の巨大捕食者

- DNAって何?

- 絶滅種復元技術とは? ゲノム編集の可能性

- 絶滅と復元生物学

- 絶滅種復元の意義

- それって本当にやっていいの?

絶滅種復元技術の最前線 - ダイアウルフが現代に蘇った!

ダイアウルフとは? 古代の巨大捕食者

ダイアウルフ(学名:Canis dirus、意味は「恐ろしいイヌ」)は、約1万年前に絶滅した大型の肉食動物です。現代のオオカミよりも大きく、頑丈な骨格を持ち、北米大陸に広く分布していました。体長は約1.5メートル、体重は約68キログラムに達するものもいたとされています。

ダイアウルフは長い間、現代のオオカミの直接の祖先と考えられていましたが、最新の研究では別の進化の道をたどったことがわかってきています。特に注目すべきは、その強力な顎と歯です。現代のオオカミより20%以上も強い咬合力を持ち、大型の獲物を狩るのに適していました。

ロサンゼルスのラ・ブレア・タールピット(アスファルトの沼)からは、数千体ものダイアウルフの化石が発見されています。これは、獲物を追って沼に足を取られた捕食者たちの悲劇的な最期を物語っています。この豊富な化石資料のおかげで、ダイアウルフについては比較的よく研究されている絶滅動物の一つです。

DNAって何?

DNAは「デオキシリボ核酸」の略で、ほとんどすべての生物が持っている分子です。一部のウイルスはDNAではなくRNAを遺伝情報として使っているものもあります(例:インフルエンザウイルス)。DNAは私たちの体の設計図とも言える存在です。

RNA(リボ核酸)は、DNAの遺伝情報を写し取る役割を持つ分子です。DNAから作られたRNAは、細胞内でタンパク質を作る「工場」へ情報を運び、タンパク質の合成を指示します。このように、DNAの設計図をもとに体をつくるためには、RNAが必要不可欠なのです。

DNAは「生物のための説明書」のようなものです。家具を組み立てるときの説明書が、どの部品をどう組み合わせるかを教えてくれるように、DNAは体の細胞に「このタンパク質をいつ、どのように作るか」「どんな細胞になるか」などの基本的な指示を与えています。実際にどれだけ作るかは、その後のRNAの働きやタンパク質の分解など、複数の段階で調整されています。

DNAの構造は、らせん階段のような二重らせん構造をしています。階段の踏み板の部分には「塩基」と呼ばれる分子があり、A(アデニン)、T(チミン)、G(グアニン)、C(シトシン)という4種類の「文字」で書かれています。

この4つの文字の並び順が、生物の特徴を決める「遺伝情報」になっています。たとえば、目の色、身長、病気のかかりやすさなど、さまざまな特徴がこの文字の並びで決まります。

DNAの最も重要な役割は2つあります。

1つ目は「遺伝情報の保存」です。両親からもらったDNAには、あなたがあなたである理由が書かれています。髪の色や目の形など、親から子へと受け継がれる特徴は、このDNAに保存された情報です。

2つ目は「タンパク質の設計図」としての役割です。私たちの体は主にタンパク質でできていて、筋肉、皮膚、酵素など、体のさまざまな部分や機能を担っています。DNAはこれらのタンパク質をどう作るかの情報を持っているのです。

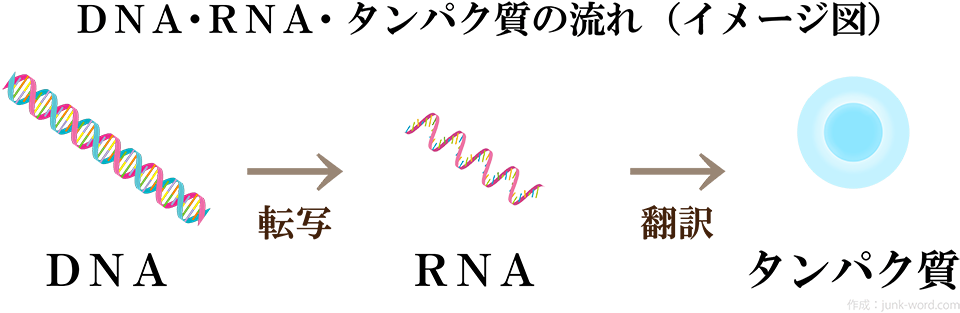

DNAの情報があれば、必要なときに同じタンパク質を何度も作ることができます。このとき、DNAの情報はまずRNAに写し取られ(転写)、そのRNAが設計図となってタンパク質が作られます(翻訳)。この一連の流れは「セントラルドグマ」と呼ばれ、生物の体が作られる基本的なしくみとなっています。

絶滅種復元技術とは? ゲノム編集の可能性

「絶滅種復元」(de-extinction)とは、すでに絶滅した生物種を科学技術によって「復活」させる取り組みです。これは単なる空想ではなく、現在さまざまな研究機関や企業が真剣に挑戦している科学プロジェクトです。

絶滅種復元には主に3つの方法があります:

1. バッククロス(戻し交配):絶滅種と遺伝的に近い現存種を選抜交配し、絶滅種に近い特徴を持つ個体を作り出す方法。

2. クローニング:絶滅種の保存状態の良いDNAを使って、細胞核を現存種の卵子に移植し、代理母のお腹で育てる方法。

3. ゲノム編集:CRISPR-Cas9などの分子ハサミの技術を使って、生物のDNA配列を狙った場所で正確に書き換える技術のこと。絶滅動物の復元では、現存種のゲノムを編集して、絶滅種のゲノムに近づけるというアプローチに使われています。

特にゲノム編集技術の進歩は目覚ましく、絶滅種復元の可能性を大きく広げています。Colossal Biosciences社は、マンモスやタスマニアンタイガー(フクロオオカミ)、ドードー鳥などの絶滅種復元プロジェクトにも取り組んでいます。

ゲノム編集とは、DNAの特定の部分を切り取ったり、置き換えたり、追加したりする技術です。説明書の一部分だけを書き換えるようなもので、生物の遺伝情報を精密に変更できます。

絶滅と復元生物学

「絶滅」とは、その生き物の子孫がいなくなり、地球上から姿を消してしまうこと。恐竜やマンモスなど、有名な絶滅種はたくさんいますね。

でも今の科学技術では、うまくDNAが残っていれば、絶滅した生き物の情報を読み取り、近い種類の動物の細胞を使って「復元」することができる場合があります。これを「復元生物学(ディエクスティンクション)」と呼びます。

誤解されやすいのは、「完全に同じ生き物が戻ってくる」という点。でも実際は、元の動物とまったく同じになるわけではなく、「特徴を似せた」動物になるのが一般的です。

復元生物学は、昔の情報をもとに新しい命を作り出す、まさに"科学のタイムマシン"です。

絶滅種復元の意義

絶滅した動物をよみがえらせる技術―その開発は、単なるロマンではありません。

絶滅種復元技術は過去の生物を再生させることにとどまらず、現在絶滅の危機にある動物たちの保全にも役立つ可能性があります。貴重な遺伝子を保存し、種の多様性を守ることで、生態系の安定性を高める効果が期待されています。

また、絶滅種の研究を通じて、気候変動や人間の活動が自然に与えてきた影響をより深く理解することもできます。特に、ダイアウルフのような大型の捕食動物は、他の生物に大きな影響を与える「キーストーン種」と呼ばれ、絶滅によって生態系のバランスが崩れることもあります。

こうした復元プロジェクトは、ゲノム編集や生殖技術などの最先端科学を大きく前進させる原動力になります。これらの技術は、将来的に人間の医療、作物の品種改良、遺伝病の治療など、私たちの暮らしにも応用されることが期待されています。

それって本当にやっていいの?

「絶滅した動物がよみがえる」――そんな夢のような話に、ワクワクする人は多いと思います。マンモスやサーベルタイガー、ドードーなど、かつて地球にいた生き物たちが、もう一度私たちの目の前に現れるかもしれない。それって、すごいことですよね。

でも、ここで少し立ち止まって考えてみましょう。「本当にそれをやっていいの?」という問いも、科学の進歩と同じくらい大切なんです。

たとえば、復活した動物が生きる場所はあるのでしょうか?今の地球環境は、1万年前や1万年以上前とは大きく変わっています。昔と同じ食べ物があるとは限らず、気候や生態系もまったく違うものになっています。

また、人間の手によって作り出された命を、どこまで「自然な存在」として扱うべきかという問題もあります。「それは本物なの?」「ただの見た目だけの再現なのでは?」という声もあるでしょう。

さらに、復元された動物たちの「幸せ」や「権利」はどうなるのでしょうか。研究のためにだけ生まれてきた命が、本当に幸せに生きられるのか――これは、科学だけでは答えの出せない問題です。

科学の力で「できる」ことと、「していいかどうか」は別の問題。だからこそ、技術の進歩と一緒に、倫理や哲学の議論も進めていく必要があるのです。

絶滅種復元技術・まとめ

今回の研究によって、絶滅動物の復元は、ただのSFではなく、いま現実に向き合うべきテーマになりました。

今後は、他の絶滅動物の復元も進められる予定です。「絶滅した生き物たちが戻ってくる未来」、それはもう遠い夢ではありません。

絶滅種復元技術は、単に過去の生物を取り戻すだけでなく、生物多様性の保全や、私たち人間と自然環境との関係を見つめ直す機会を提供してくれます。技術の発展とともに、生命の尊さや生態系の複雑さへの理解も深めていくことが大切です。

- ダイアウルフが科学技術で復元された

- ダイアウルフは約1万年前に絶滅

- 強力な顎と歯を持つ大型捕食者

- DNAは生物の設計図として機能

- 絶滅種復元には3つの主な方法がある

- ゲノム編集は遺伝情報を精密に変更

- 復元生物は元の種と完全に同一ではない

- 復元生物学は「科学のタイムマシン」

- 絶滅種復元は生態系保全に役立つ可能性

- 科学技術の発展を促進する意義もある

- 復元動物の生息環境は現代と大きく異なる

- 「できる」ことと「すべき」ことは別問題

- 倫理や哲学の議論も同時に必要

- 絶滅種復元は現実に向き合うべきテーマ

受験を目前にした中学生・高校生のみなさん、日本史の総仕上げは進んでいますか。 旧石器時代の流れを、マンガでサッとおさらいできる無料コンテンツを公開しています。試験によく出る重要ポイントを、マンガを読みながらチェックできます。ぜひご活用ください。