Adobe社が画像・動画生成AI「Firefly」における倫理面への取り組みを解説した4分動画を公開しました。同社は生成AI分野において、クリエイターの権利を尊重する独自のアプローチを展開しており、無許可での学習を行わない姿勢や、学習データ提供者への対価支払いなど、業界の新しい基準となりうる方針を打ち出しています。動画では「責任あるAI開発」の具体的な取り組みが分かりやすく解説されており、AI技術とクリエイター共存の可能性を示しています。

- 商用利用とは?

- 著作権クリアの学習データによる差別化

- C2PA標準に基づくデジタル来歴管理

- 多業界連携による透明性確保

- 偽情報対策の社会基盤として

- 著作権、肖像権、商標権の概要

- 各権利の詳しい解説

商用利用を可能にした革新的アプローチ

Adobeが業界に先駆けて「安全に商用利用できる生成AI」として打ち出したFireflyの背景には、どのような技術的な仕組みがあるのでしょうか。

商用利用とは?

商用利用とは、主に「営利目的」で特定の物やサービスを使用することを指します。これは、企業や個人が金銭的な利益を得るために、商品や知的財産を利用することを意味します。具体的には、以下のようなケースが商用利用に該当します。

- 商品やサービスの販売: 例えば、ある画像を使って作成した商品を販売すること。

- 企業のウェブサイトでの使用: 企業が自社のウェブサイトに画像や文章を掲載すること。

- 広告やマーケティング: 商品の宣伝のために素材を使用すること。

- 直接的な金銭の授受がない場合でも、会社の宣伝や顧客獲得、ブランド価値向上といった間接的な利益に繋がる利用は商用利用と見なされることがあります。

フリー素材などを利用する際は、「商用利用可」と書かれていても、その詳細なライセンス(使用許諾)条件をよく読み、改変の可否、クレジット表記の必要性、使用範囲などを事前に確認することが非常に重要です。

著作権クリアの学習データによる差別化

Fireflyが他の生成AIと一線を画す最大の特徴は、学習データの選定方法にあります。Adobe Stockの許諾済み画像、パブリックドメインコンテンツ、オープンライセンス画像を中心にAIを訓練しており、このアプローチによりAdobeは知的財産に関するリスクが少ないとしています。

一方、従来の生成AIの中には、インターネット上の画像を無差別に収集して学習させているものもあり、著作権侵害の懸念がたびたび指摘されてきました。これに対しAdobeは、学習データの選定基準を厳格に定め、透明性のある運用を行うことで、リスクを最小限に抑えているのです。

C2PA標準に基づくデジタル来歴管理

Fireflyで生成されたコンテンツには、C2PA(Coalition for Content Provenance and Authenticity)標準に準拠したコンテンツ認証情報を付与できる機能が提供されています。C2PAはアドビ、マイクロソフト、BBC、Arm、Truepicなどが創設メンバーとなり2021年に設立された技術標準団体で、複数の大手IT・メディア企業が参加しています。

デジタルコンテンツの透明性確保を目的として設立されたこの組織により、作成日時、使用ツール、編集履歴、署名者情報などの詳細なメタデータが暗号化された形で保存されます。

従来のメタデータとは異なり、コンテンツ認証情報は暗号的に署名されているため改ざん防止が可能です。コンテンツやその関連情報が変更されると、それが検出され、閲覧者に通知される仕組みになっています。この来歴情報は「デジタルコンテンツの成分表示ラベル」とも呼ばれ、食品表示ラベルのような直感的指標として活用されています。

2023年にC2PAに加入したNHKでは、C2PA対応の動画視聴プレーヤーを開発中(2025年度に制作過程での一部実用化を予定)で、放送コンテンツの信頼性確保に活用する計画が進んでいます。

Fireflyの商用利用における最大の特徴は、著作権リスクを抑える工夫に加え、生成コンテンツの「出所」を示すC2PA技術も搭載している点です。これにより、企業は法的なリスクを最小限にとどめ、生成AIを安心して活用できる環境が整いつつあります。

Content Authenticity Initiativeの社会的取り組み

技術標準の策定だけでなく、実際の社会実装を推進する組織としてContent Authenticity Initiativeがあります。どのような活動を展開しているのでしょうか。

多業界連携による透明性確保

アドビが2019年に主導して立ち上げたContent Authenticity Initiative(CAI)は、C2PA技術の社会実装を推進する中心的な役割を担っています。CAIは、クリエイター、技術者、ジャーナリスト、活動家、教育者のコミュニティとして、デジタル誤報に対処するためのオープンで拡張可能なアプローチを提供しています。

CAIが開発した認証情報関連ツールの一部はオープンソースで提供されており、誰でも無料で利用できます。クリエイターは自身の作品に対する帰属情報を明確に示すことができるほか、「AI学習に使用されたくない」という意思表示を付加する機能も実装されています。

また、Content Authenticity Initiativeの検証サイト(contentcredentials.org/verify)では、アップロードしたコンテンツの来歴情報を誰でも確認できる透明性の高いシステムが構築されています。

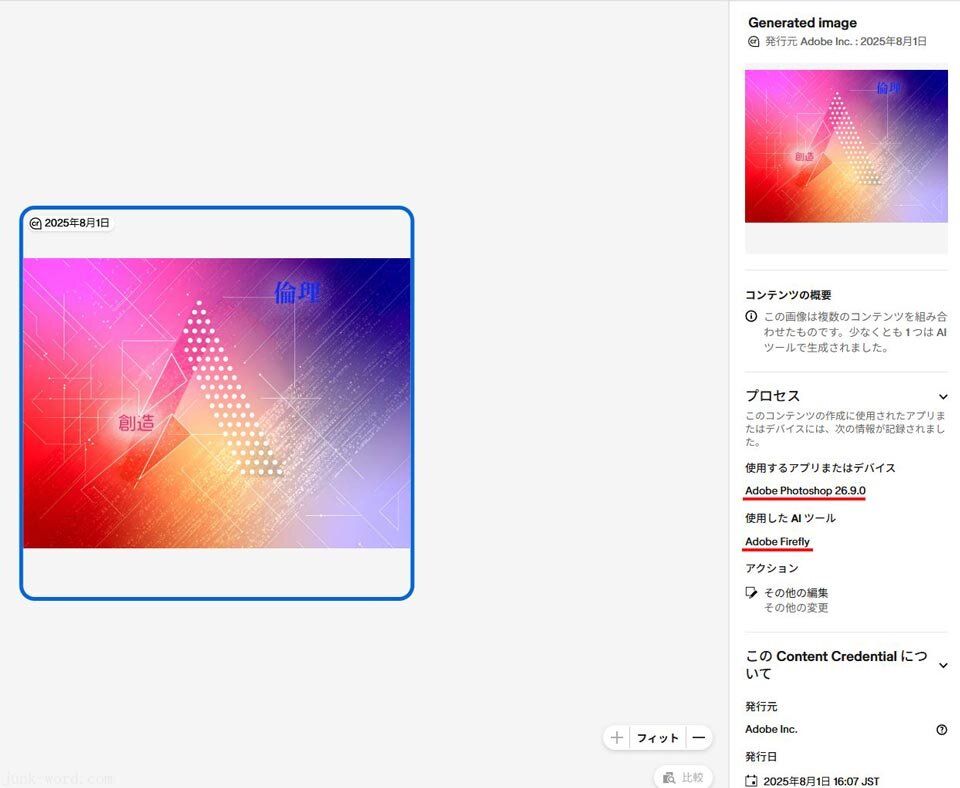

この記事のメインビジュアルは、FireflyとPhotoshopで作成しました。

この画像をContent Authenticity Initiativeの検証サイトにアップロードした結果がこちらです。使用したAIツール、発行元、発行日が表示されています。

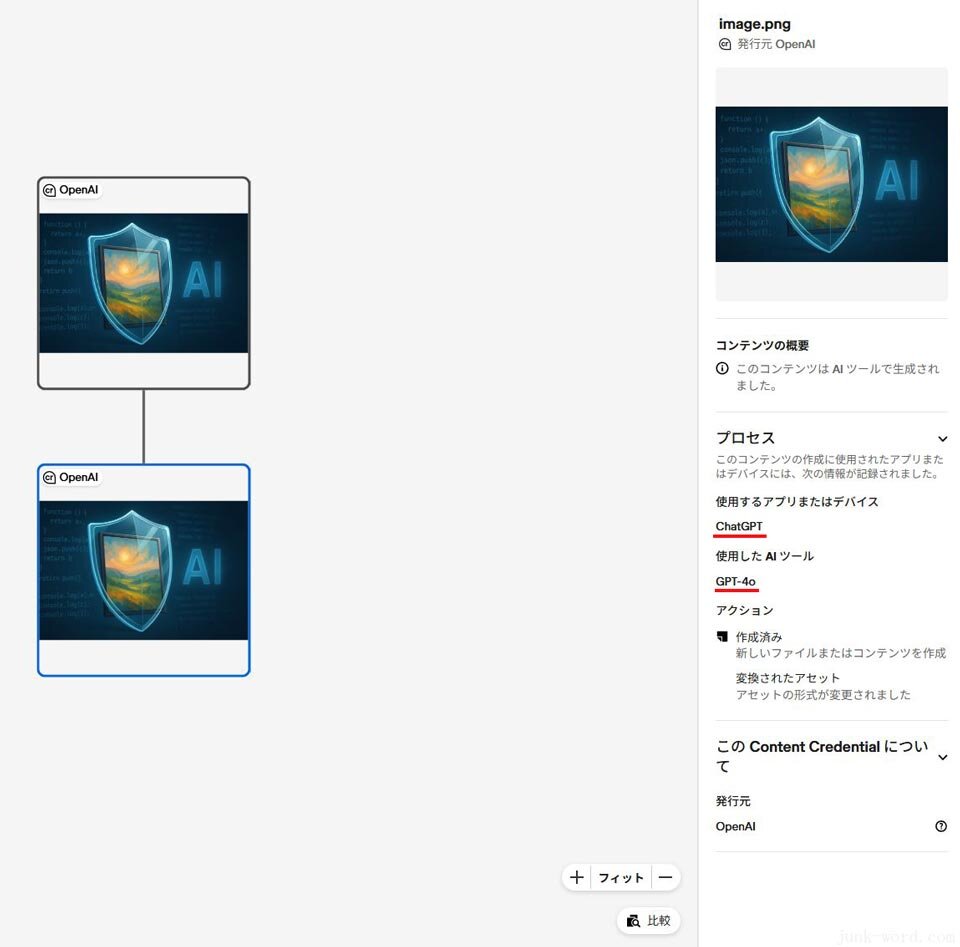

ChatGPTのみで作成した画像も同じようにアップロードしてみました。

発行日は表示されませんでしたが、使用したAIツール、発行元は記載されていますので、来歴情報を確認することができます。

偽情報対策の社会基盤として

CAIの取り組みは、AI技術の健全な発展と社会の信頼性確保を両立させる基盤として位置付けられています。ディープフェイクや偽情報対応に関する社会的要請のもと、デジタルコンテンツ出所の可視化技術が注目されています。

重要なのは、コンテンツ認証情報がAI生成物を確実に判別する「検出器」ではなく、コンテンツの信頼性を判断するための「透明性ツール」として機能することです。

利用者は来歴情報と署名者の信頼性を総合的に判断し、コンテンツの真偽を自己判断する仕組みになっています。この透明性重視のアプローチにより、技術的な強制力に頼らない、持続可能な信頼性確保システムが構築されています。

コンテンツ認証情報は、絶対的な真偽判定ではなく、利用者の判断材料を提供することに重点が置かれています。

著作権、肖像権、商標権の違い

著作権、肖像権、商標権の概要

著作権、肖像権、商標権は、いずれも「権利」として保護されるものですが、その性質や目的、保護対象は大きく異なります。それぞれの権利の違いについて解説します。

- 著作権: 小説、音楽、絵画、写真、コンピュータプログラムなど、思想や感情を創作的に表現した「著作物」を保護する権利です。

- 肖像権: 人がみだりに自分の顔や姿を撮影されたり、公表されたりしないように主張できる権利です。

- 商標権: 商品やサービスの目印となるマーク(ロゴやネーミングなど)を独占的に使用できる権利です。

| 特徴 | 著作権 | 肖像権 | 商標権 |

|---|---|---|---|

| 保護の対象 | 思想や感情を創作的に表現したもの(小説、音楽、美術、プログラムなど) | 個人の顔や姿 | 商品やサービスの識別標識(文字、図形、記号など) |

| 権利の発生 | 創作した時点で自動的に発生(無方式主義) | 法律上の明文規定はなく、判例で確立された権利 | 特許庁に出願し、登録されることで発生(登録主義) |

| 権利を持つ人 | 著作物を創作した人(著作者) | すべての人 | 商標登録を受けた人(商標権者) |

| 権利の期間 | 原則として著作者の死後70年 | 明確な規定はない | 登録から10年(更新可能) |

| 権利侵害の例 | ・他人のブログ記事を無断でコピーして自分のサイトに掲載する ・市販の音楽CDを無断で複製して配布する |

・街で撮影した他人の顔が写った写真を無断でSNSに投稿する ・有名人の写真を無断で商品の広告に使用する |

・他人が登録している商品名と似た名前を自社の新商品につけて販売する |

各権利の詳しい解説

著作権

著作権とは、小説、論文、音楽、美術、映画、コンピュータプログラムなど、人の思想や感情が創作的に表現された「著作物」を保護するための権利です。

この権利は、著作物を生み出した著作者の努力と創作活動に報い、その正当な利益を守ることを通じて、日本の文化全体の豊かな発展に貢献することを目的としています。

著作権は、何か特別な手続きを必要とせず、著作物を創作した瞬間に自動的に発生するという「無方式主義」が採用されている点が大きな特徴です。この権利は、性質の異なる二つの権利の束から成り立っています。

一つは、著作者の人格的な利益を守る「著作者人格権」です。これには、未公表の著作物をいつどのように公表するかを決める公表権、著作物に著作者名を表示するかどうかを決める氏名表示権、そして著作物の内容や題号を意に反して改変されない同一性保持権などが含まれ、これらは著作者固有の権利であるため他人に譲渡することはできません。

もう一つは、著作物の利用から生じる財産的な利益を保護する「著作権(財産権)」です。こちらには、著作物をコピーする複製権、インターネットなどで送信する公衆送信権、翻訳や編曲、映画化などを行う翻案権といった多様な権利が含まれており、財産として他人に譲渡したり、利用を許諾(ライセンス)したりすることが可能です。この著作権の保護期間は、原則として著作者が亡くなってから70年が経過するまで続きます。

肖像権

肖像権とは、人が自身の顔や姿態(肖像)を、みだりに撮影されたり、撮影された肖像を無断で公表・利用されたりしないように主張できる権利を指します。

この権利は、著作権や商標権のように法律に条文として明記されているわけではなく、過去の裁判の積み重ね(判例)によって確立されてきました。その根底には、個人のプライバシーと人格的な尊厳を守るという重要な目的があります。

肖像権は、大きく二つの側面から理解することができます。一つは、憲法で保障された幸福追求権に基づく「プライバシー権」としての側面です。これは、有名人であるかどうかにかかわらず、すべての人が持っている権利であり、個人の私生活上の事柄を本人の許可なく公開されない自由を保障するものです。

したがって、街中などで撮影した写真に他人の顔がはっきりと写り込んでおり、それを本人の許可なくSNSやウェブサイトに公開する行為は、この権利の侵害にあたる可能性があります。

もう一つの側面は、特に著名人の肖像が持つ経済的な価値を保護する「パブリシティ権」です。有名タレントやスポーツ選手の氏名や肖像には、それ自体に顧客を惹きつける力があり、商品広告などに利用することで大きな経済的利益を生み出します。この経済的価値を、本人に無断で商業的に利用する行為から保護するのがパブリシティ権の役割です。

商標権

商標権とは、自社の商品やサービスを他社のものと区別するために使用する文字、図形、記号といった「商標(ブランド名やロゴマークなど)」を、独占的に使用することができる権利です。

この制度は、商標を使用する事業者の業務上の信用の維持を図り、公正な競争秩序を守ることで産業全体の健全な発展に寄与すると同時に、消費者が商品やサービスの出所を正確に識別し、安心して選択できる環境を整えることを目的としています。

商標権は、著作権と異なり、アイデアを思いついたり使用を開始したりしただけでは発生しません。特許庁に対して出願手続きを行い、所定の要件を満たしているかどうかの審査を経て、「登録」という行政処分を受けることによって初めて権利が生まれる「登録主義」が採用されています。

一度商標権者として登録されると、指定した商品やサービスの範囲において、その登録商標を日本国内で独占的に使用することができます。もし第三者が無断で同一または類似の商標を、同一または類似の商品・サービスに使用した場合には、その使用を差し止めるよう請求したり、被った損害の賠償を請求したりすることが可能です。

商標権の存続期間は登録日から10年間ですが、更新登録の申請を繰り返すことで半永久的に権利を維持し続けることができ、長年にわたって築き上げてきたブランドの価値を法的に保護することが可能になります。

Fireflyの倫理面への取り組みと商用利用、著作権のまとめ

- Adobe Fireflyの4分動画で倫理的取り組みを紹介

- 無許可学習を行わない独自の学習データ選定方針

- 学習データ提供者への対価支払いシステムを導入

- Adobe Stock許諾済み画像のみを学習に使用

- パブリックドメインコンテンツで著作権リスクを排除

- C2PA標準準拠のコンテンツ認証情報を自動付与

- 暗号化署名により改ざん防止機能を実現

- デジタルコンテンツの「成分表示ラベル」として機能

- 現在200以上の組織がCAIに参加

- オープンソースツールで透明性を確保

- NHKがC2PA対応動画プレーヤーを開発中

- 著作権は創作時点で自動発生する権利

- 肖像権は判例で確立された人格権

- 商標権は登録により発生する独占的権利