「どうして私はこんなに考えすぎてしまうんだろう...」と自分を責めたことはありませんか?物事を深く考える、他者の気持ちを想像する、先のことを心配する・・・そんな「考えすぎ」に悩む方へ。実は、その特性には大きな価値があります。この記事では、考えすぎてしまう心理的背景から、その特性が秘める強み、そして思考の渦から抜け出す具体的な方法までをご紹介します。あなたの「考えすぎ」は、決して欠点ではなく、むしろこれからの時代に必要とされる優しさと深さの証かもしれません。自分らしく生きるためのヒントを、一緒に見つけていきましょう。

- 考えすぎてしまう...そんな自分を責めないで

- なぜ「考えすぎる自分」に悩んでしまうのか

- 同じ悩みを抱えている人は実はたくさんいる

- まず伝えたいのは、「考えすぎ=悪いこと」ではないということ

- なぜ私たちは考えすぎてしまうのか

- 考えすぎてしまう人の思考パターンとは

- 精神的に敏感な人が抱えやすい心理的背景

- 育った環境やこれまでの経験が影響していることも

- 実はすごい?考えすぎる人に共通する「優しさ」と「強み」

- 共感力と想像力にあふれた繊細な心

- 深く考える力はトラブル回避にもつながる

- あなたの優しさが、誰かを静かに支えている

- つらい思考のループから抜け出すための対処法

- 頭の中を整理する「書き出し」の効果

- "考えてもいい"と認めることでラクになる心のケア

- 視点を変える習慣で思い込みから自由になる

- 考えすぎを前向きに活かすために

- ネガティブ思考を"問い直す"

- 「感情日記」で自分の思考パターンを知る

- 信頼できる人に話して客観視する力を育てる

- あなたの「考えすぎ」は、優しさの証!自分らしく生きよう

- 考えすぎることは「あなたらしさ」の一部

- これからの時代に必要なのは優しさと深さ

- まずは、自分にやさしい言葉をかけてあげよう

考えすぎてしまう...そんな自分を責めないで

なぜ「考えすぎる自分」に悩んでしまうのか

「どうしてこんなに考えてしまうんだろう」「周りの人はこんなに悩まないのに」と自分を責めた経験はありませんか?考えすぎる自分に悩む理由は、シンプルに「考えることで疲れてしまう」からです。

一つの出来事や決断について、何度も頭の中で反芻してしまう。友人との何気ない会話を思い返し「あんなこと言わなければよかった」と後悔する。未来のことを心配して「もし失敗したら...」とシナリオを次々と描いてしまう。

このような思考パターンに陥ると、心が休まる時間が減り、精神的な疲労につながります。日常生活や仕事に支障をきたすこともあるでしょう。夜になっても頭が冴えて眠れないという悩みを抱える人も少なくありません。

自分の思考をコントロールできていないように感じる不安や、「どうして自分だけこんなに悩むのだろう」という孤独感が、さらに自分を責める気持ちを強めてしまいます。

同じ悩みを抱えている人は実はたくさんいる

考えすぎることに悩んでいるのは、あなただけではありません。多くの人が似たような思考の渦に巻き込まれています。ただ、それぞれが「自分だけが」と思い込んでいるため、声に出して共有されにくいのです。

友人や家族、同僚との会話で「最近何か悩んでる?」と聞かれたとき、多くの人は「特には...」と答えるでしょう。表面上は平静を装っていても、内面では様々な思いを巡らせていることは珍しくありません。

考えすぎる傾向は、責任感の強い人、完璧主義の傾向がある人、他者への配慮が深い人に多く見られます。こうした特性は社会的にも価値のあるものですが、同時に自分自身を疲弊させる原因にもなります。

あなたの周りにも、同じように悩みを抱えている人がいるかもしれません。お互いの気持ちを共有できれば、「自分だけじゃないんだ」という安心感が生まれます。

まず伝えたいのは、「考えすぎ=悪いこと」ではないということ

「考えすぎだよ」「気にしすぎ」と言われると、それが批判のように聞こえることがあります。しかし、深く考える傾向そのものは決して悪いことではありません。

むしろ、深く考えることで得られる洞察や気づきは、人生を豊かにする大切な要素です。問題はその思考が自分を苦しめている場合や、行動を阻害しているときです。

考えすぎる傾向は、あなたの繊細さや思いやり、責任感の表れでもあります。これらの特性を否定する必要はなく、うまく付き合っていく方法を見つけることが大切です。

この記事では、考えすぎてしまう自分を責めるのではなく、その特性を理解し、活かしていく方法を探っていきます。自分の思考パターンと上手に向き合うことで、苦しみを減らし、本来の強みを発揮できるようになるでしょう。

なぜ私たちは考えすぎてしまうのか

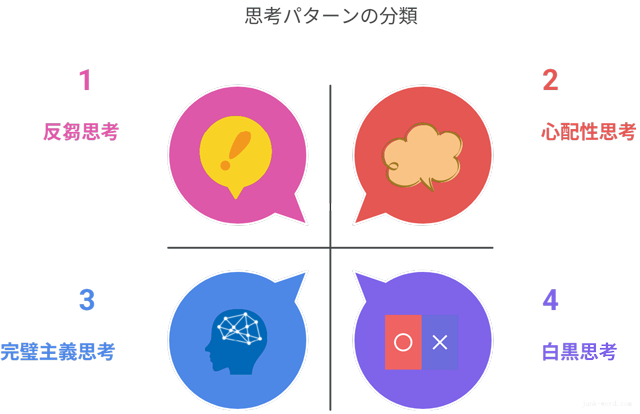

考えすぎてしまう人の思考パターンとは

考えすぎてしまう人には、いくつかの特徴的な思考パターンがあります。自分の中にこうしたパターンがないか、振り返ってみましょう。

まず「反芻思考」が挙げられます。これは過去の出来事や会話を何度も思い返し、「あのとき違う言い方をすればよかった」「別の行動を取るべきだった」と繰り返し考えてしまうパターンです。

次に「心配性思考」です。将来起こるかもしれない問題について、次々と否定的なシナリオを思い描き、「もしこうなったら...」と心配し続けます。準備することと過度に心配することは別ですが、その線引きが難しく感じられることもあるでしょう。

「完璧主義思考」も考えすぎる人によく見られます。「これでは足りない」「もっと良くできるはず」と高い基準を自分に課し、些細なミスや不完全さを許せないため、決断や行動に時間がかかることが特徴です。

「白黒思考」は物事を極端に捉える傾向です。「完璧にできなければ失敗」「みんなに好かれなければ価値がない」といった二択で考えてしまい、グレーゾーンや中間的な評価を認めにくくなります。

これらのパターンを知ることで、自分の思考の傾向を客観的に見つめる第一歩となります。思考パターンに名前を付けることで「これは反芻思考だな」と気づけるようになり、少し距離を置いて考えられるようになるかもしれません。

精神的に敏感な人が抱えやすい心理的背景

考えすぎてしまう人の多くは、心理学でいう「高感受性(HSP:Highly Sensitive Person)」の特性を持っていることがあります。これは生まれつきの気質で、外部からの刺激に敏感で、情報を深く処理する傾向があります。

高感受性の人は、周囲の微妙な変化や他者の感情を敏感に察知します。この特性は人間関係において大きな強みとなる一方で、日常生活で受ける情報量が多くなりがちです。結果として、処理すべき情報が増え、考えることも多くなります。

また、不安を感じやすい傾向も考えすぎることと関連しています。不安は本来、危険から身を守るための自然な感情です。しかし、不安が強い場合、脳は常に「危険はないか」と警戒し続け、様々な可能性を考え続けることになります。

自己評価の低さも考えすぎる原因になることがあります。自分に自信がないと、他者の評価を気にしたり、自分の言動を厳しく監視したりする傾向が強まります。「こんなことを言ったら嫌われるかも」「この程度の仕事では認められないかも」と常に自分を疑ってしまうのです。

こうした背景を理解することは、自分を責めずに「なぜ考えすぎてしまうのか」を理解する助けになります。生まれ持った特性や心理的な背景があることを知れば、「自分は変だ」という思い込みから少し自由になれるでしょう。

育った環境やこれまでの経験が影響していることも

考えすぎる傾向は、育った環境や過去の経験からも形作られます。幼少期に厳しい批判を受けて育った場合、自分の言動に対して過剰に警戒するようになることがあります。

「失敗は許されない」「完璧でなければいけない」といったメッセージを繰り返し受けた経験は、自分を厳しく監視する内なる声を育てます。この声が常に「もっと考えなさい」「これで大丈夫?」と問いかけ続けるのです。

過去のトラウマ的な経験も、考えすぎる傾向を強めることがあります。一度大きな失敗や傷つく経験をすると、「二度と同じ思いをしたくない」という気持ちから、似たような状況を細かく分析するようになります。

また、不安定な家庭環境で育った場合、常に周囲の空気を読み、大人の機嫌や状況の変化に敏感になることで身を守る術を身につけることがあります。この「空気を読む」能力は大人になっても続き、他者の反応や状況の変化を深く考え続けることにつながります。

これらの環境要因や経験は、考えすぎる傾向の「理由」であり、必ずしも「原因」とは限りません。過去を責めるのではなく、「このような経験が今の自分の思考パターンに影響しているかもしれない」と理解することが大切です。

実はすごい?考えすぎる人に共通する「優しさ」と「強み」

共感力と想像力にあふれた繊細な心

考えすぎる人の大きな強みの一つが「共感力」です。他者の感情や立場を深く理解し、「もし自分がその立場だったら」と自然に考えることができます。この能力は人間関係において非常に価値のあるものです。

友人が悩みを打ち明けたとき、表面的な言葉だけでなく、その奥にある気持ちまで汲み取ることができるでしょう。「大丈夫だよ」と声をかけるだけでなく、相手が本当に必要としている言葉や行動が何かを考えられます。

また、豊かな想像力も考えすぎる人の特徴です。様々な可能性を思い描く力は、創造的な問題解決や芸術的な表現に活かされます。一つの事柄から多くの連想や展開を考えられることは、アイデアを生み出す上で大きな武器になります。

繊細な感受性も大切な資質です。自然の美しさや芸術の機微、人間関係の微妙な変化など、他の人が見過ごしがちな細部に気づくことができます。この感受性は人生を豊かに彩り、深い満足感をもたらすことがあります。

こうした特性は、時に「考えすぎ」として否定的に捉えられることもありますが、適切に活かされれば、あなたならではの強みとなります。すべての人が同じように考え、感じるわけではありません。あなたの繊細さや深い思考力は、かけがえのない贈り物なのです。

深く考える力はトラブル回避にもつながる

先を見通して考える力は、潜在的な問題やリスクを事前に発見するのに役立ちます。考えすぎる人は「もしこうなったら...」と様々なシナリオを想定することで、トラブルを未然に防ぐことができるのです。

例えば旅行の計画を立てるとき、交通機関の遅延や天候の変化、持ち物の不足など、起こりうる様々な事態を考慮に入れることができます。準備が行き届いていれば、実際に問題が発生しても冷静に対処できるでしょう。

仕事のプロジェクトでも、細部にまで気を配り、ボトルネックになりそうな部分や見落としがちなリスクを早期に発見できます。チームメンバーが気づかなかった視点を提供することで、プロジェクトの成功に貢献することも少なくありません。

また、人間関係においても、言葉の選び方や伝え方に気を配ることで、誤解や衝突を避けることができます。相手の立場や感情を考慮した上で、最も適切なコミュニケーション方法を選ぶことができるのです。

もちろん、すべての問題を予測し回避することは不可能です。しかし、先々を見据える力は、人生の様々な場面で役立つ貴重な能力です。過度な心配とバランスを取りながら、この力を前向きに活かしていくことが大切です。

あなたの優しさが、誰かを静かに支えている

考えすぎてしまう人は、他者への気遣いが自然と身についています。「この言葉は相手を傷つけないだろうか」「この行動は迷惑にならないだろうか」と常に周囲への影響を考えるからこそ、優しさに溢れた言動ができるのです。

友人が何か悩みを抱えているとき、表情の微妙な変化や言葉の調子から察知し、さりげなくフォローすることができるでしょう。明示的に言葉にしなくても、「何かあったら話を聞くよ」という姿勢を示すことができます。

職場や学校などの集団の中でも、調和を保つために動くことが多いのではないでしょうか。意見の対立があったとき、双方の立場を理解した上で折衷案を提案したり、場の空気を和らげたりする役割を自然と担っているかもしれません。

このような優しさは、決して派手ではなく、時に本人も気づかないほど自然な形で表れます。しかし、そうした小さな気遣いの積み重ねが、周囲の人の心を温め、支えになっていることは間違いありません。

あなたが「考えすぎだな」と感じる部分は、同時に誰かにとっての救いになっている可能性があります。自分を責める前に、その優しさが誰かの支えになっていることを思い出してください。

つらい思考のループから抜け出すための対処法

頭の中を整理する「書き出し」の効果

考えすぎて頭の中がごちゃごちゃになったとき、最も効果的な方法の一つが「書き出す」ことです。頭の中を巡る考えを紙やデジタルツールに書き出すことで、思考を外在化し、整理することができます。

書き出す際は、形式にこだわる必要はありません。箇条書きでも文章でも、図や表でも、自分がしっくりくる方法で構いません。大切なのは、頭の中にあるものを外に出すことです。

特に悩みや心配事を書き出すときは、「最悪のシナリオは何か」「それが起きる確率はどのくらいか」「もし起きたとき、どう対処できるか」といった視点を盛り込むと良いでしょう。こうすることで、漠然とした不安が具体的な課題に変わり、対処法も見えてきます。

仕事や予定の整理には、「今すぐやるべきこと」「重要だが緊急ではないこと」「他の人に任せられること」などのカテゴリに分ける方法も効果的です。タスクの優先順位が明確になり、「何から手をつければいいのか」という混乱が減ります。

書き出す習慣を続けることで、思考の整理力が高まり、考えすぎによる混乱を防ぐことができます。毎日短時間でも書く時間を設けることで、自分の思考パターンを客観的に見る練習にもなります。

"考えてもいい"と認めることでラクになる心のケア

考えすぎを止めようとすればするほど、逆に思考が活発になってしまうことがあります。「考えるな」と自分に命令するのではなく、「考えることを許可する」という逆説的なアプローチが効果的な場合があります。

例えば「心配タイム」を設定する方法があります。1日のうち10~15分ほどの時間を決めて、その時間だけは思う存分心配してもいいと自分に許可します。それ以外の時間に心配事が浮かんだら「今は考えない。心配タイムで考えよう」と先送りにするのです。

また、思考に名前をつけることも有効です。「ああ、これは私の不安脳が話しているんだな」と認識できれば、その思考に振り回されずに済みます。思考と自分自身を区別することで、「これは事実ではなく、私の頭の中で起きていることだ」と客観視できるようになります。

自分の思考を否定せず、ただ観察するマインドフルネスの実践も役立ちます。思考が浮かんできたら「今、こんな考えが浮かんでいるな」と静かに気づき、評価や判断を加えずにただ見守ります。こうした姿勢は、思考に翻弄されない心の余裕を育てます。

深呼吸や軽い運動など、身体を通して心をリラックスさせる方法も効果的です。思考が激しく回っているときは、意識的に身体に注意を向け、今この瞬間の感覚に意識を戻すことで、思考の渦から抜け出すことができます。

視点を変える習慣で思い込みから自由になる

考えすぎる人は、自分の視点に固執してしまうことがあります。「こうあるべき」「こうなるはずだ」という思い込みが、思考のループを生み出す原因になることも少なくありません。

意識的に別の視点から物事を見る習慣をつけることで、思考の柔軟性を高めることができます。例えば「もし親友がこの状況にいたら、どんなアドバイスをするだろう」と考えてみましょう。自分に対しては厳しくても、大切な人には優しいアドバイスができるものです。

「5年後の自分から見たら、この問題はどれくらい重要だろう」という時間的視点の変化も効果的です。今は大きく見える問題も、長い時間軸で見れば小さな出来事かもしれません。

また、「100人中何人が同じように考えるだろう」と想像することで、自分の考えが極端かどうかを判断する手がかりになります。「ほとんどの人はそこまで気にしないだろう」と気づけば、考えすぎている可能性に気づきやすくなります。

視点を変える練習は、日常的な場面でもできます。ニュースを見るとき、反対の立場からも考えてみる。映画を観た後、別の登場人物の視点で物語を考えてみる。こうした小さな習慣が、思考の柔軟性を高め、考えすぎから自由になる助けになります。

考えすぎを前向きに活かすために

ネガティブ思考を"問い直す"

ネガティブな思考に気づいたとき、それをそのまま受け入れるのではなく、「本当にそうだろうか」と問い直すセルフワークが効果的です。これは認知行動療法の考え方を取り入れたアプローチで、思考の歪みを修正するのに役立ちます。

まず、浮かんできたネガティブな思考を具体的に書き出します。「このプレゼンに失敗したら、みんなに能力がないと思われる」「あの人が返事をくれないのは、私のことを嫌っているからだ」といった具体的な文章にします。

次に、その思考を支える証拠と、反対の可能性を支える証拠を列挙します。「本当にみんながそう思うだろうか」「他に考えられる理由はないだろうか」と自問自答してみましょう。

そして、より現実的で役立つ考え方に書き換えてみます。「完璧でなくても、準備はしっかりしている」「忙しいだけかもしれないし、メッセージを見落としている可能性もある」といった具合に。

このプロセスを繰り返すことで、思考の歪みに気づき、より柔軟な考え方ができるようになります。最初は時間がかかるかもしれませんが、練習を重ねるうちに、ネガティブ思考を自動的に問い直せるようになるでしょう。

「感情日記」で自分の思考パターンを知る

考えすぎてしまう傾向を変えるには、まず自分の思考パターンを理解することが大切です。「感情日記」は、日々の感情と思考を記録することで、自分の内面を客観的に観察するための効果的なツールです。

感情日記をつける際は、「出来事」「感情」「思考」「行動」の4つの要素を記録すると良いでしょう。例えば「上司からメールが来なかった(出来事)」「不安と焦り(感情)」「無視されている、仕事がダメだったのかも(思考)」「何度もメールをチェックし、集中できなくなった(行動)」といった具合です。

毎日書く必要はなく、特に強い感情が湧いたときや、考えすぎてしまったと感じる場面を選んで記録するだけでも効果があります。数週間続けると、自分がどんな状況でネガティブな思考に陥りやすいか、どんなパターンがあるのかが見えてきます。

振り返ってみると「この思考パターンをよく繰り返しているな」「この場面ではいつも同じように反応しているな」といった気づきが生まれるでしょう。パターンに気づくことは、それを変えるための第一歩です。

感情日記は自己理解のためのものであり、完璧である必要はありません。自分を責めるためではなく、優しく観察するためのツールと考えて、無理なく続けられる形で実践してみてください。

信頼できる人に話して客観視する力を育てる

考えすぎてしまうとき、自分の頭の中だけで問題を解決しようとすると、同じ思考がループしてしまうことがあります。信頼できる人に話を聞いてもらうことで、新しい視点や気づきが得られることは少なくありません。

話をする相手は、必ずしもアドバイスをくれる人である必要はありません。ただ話を聞いてくれるだけでも、自分の考えを言葉にする過程で整理されることがあります。頭の中でぐるぐる回っていた思考が、言葉になることで具体的な形を持ち、扱いやすくなるのです。

また、「この考えは現実的だろうか」と尋ねられるだけで、自分では気づかなかった思考の偏りに気づくこともあります。他者という鏡を通して、自分の思考を客観的に見ることができるのです。

もし身近に話せる人がいない場合は、カウンセラーや心理士などの専門家に相談することも選択肢の一つです。専門家は判断せずに話を聞き、考えすぎの傾向に対処するための具体的な方法を提案してくれることがあります。

話すことで外在化された思考は、もはや「自分そのもの」ではなく「自分が持っている考えの一つ」になります。この区別ができるようになると、思考に振り回されずに済み、より自由に考えることができるようになるでしょう。

あなたの「考えすぎ」は、優しさの証!自分らしく生きよう

考えすぎることは「あなたらしさ」の一部

これまで考えすぎることの悩みや対処法について見てきましたが、最後に伝えたいのは「考えすぎる傾向はあなたらしさの一部である」ということです。

深く考える力、繊細な感受性、他者への配慮といった特性は、あなたの人格を形作る大切な要素です。これらを完全に変えようとするのではなく、うまく付き合っていく方法を見つけることが重要です。

考えすぎることで苦しくなるときもあれば、深い思考から生まれる洞察や創造性が、あなたの人生を豊かにすることもあります。同じ特性が、状況によって強みにも弱みにもなりうるのです。

「考えすぎない人になりたい」と思うのではなく、「考えすぎる自分とうまく付き合っていきたい」という姿勢が大切です。完全に考えないことを目指すのではなく、考えることで疲れたときには休息を取り、考えることで得られる気づきは大切にする。そんなバランスを探していきましょう。

誰にでも個性があり、考え方や感じ方は人それぞれです。あなたの「考えすぎる」特性も、唯一無二のあなたらしさの表れなのです。

これからの時代に必要なのは優しさと深さ

情報があふれ、変化の速い現代社会では、表面的な理解や短絡的な判断ではなく、物事を深く考える力がますます重要になっています。考えすぎると感じる特性は、これからの時代に必要とされる資質かもしれません。

AI技術が発達し、効率や生産性が重視される中で、人間らしい繊細さや思いやり、深い思考は、より価値を増していくでしょう。機械では代替できない「深く考える力」「共感する力」こそ、人間の強みになります。

また、複雑な社会問題や環境問題に直面する現代では、多角的な視点から物事を考え、長期的な影響を予測できる人が求められています。

多角的に物事を見て、先々のことを考える力は、社会的な課題の解決に大きく貢献するでしょう。

人と人とのつながりが希薄になりがちな現代こそ、他者の気持ちを想像し、配慮できる人の存在が貴重です。あなたの繊細さや思いやりは、周囲の人に安心感を与え、人間関係の質を高めることができます。

考えすぎることで時に立ち止まってしまうことがあるかもしれませんが、その「立ち止まる」という行為自体にも価値があります。立ち止まって深く考えることで、本当に大切なことが見えてくることもあるのです。

まずは、自分にやさしい言葉をかけてあげよう

考えすぎてしまう自分に対して、批判的な言葉をかけていませんか?「どうしてこんなに考え込むんだろう」「もっとシンプルに考えられないのか」と自分を責めることは、さらなる思考の渦を生み出すだけです。

まずは自分に優しい言葉をかけることから始めましょう。「よく考えられているね」「丁寧に物事を見ているね」といった肯定的な言葉で自分を認めてあげることが大切です。

自分に話しかけるときの口調にも注意してみてください。親しい友人に話すような優しい口調で自分に語りかけることで、自己批判の厳しさが和らぎます。「大丈夫、ゆっくり考えていこう」「完璧じゃなくても、十分素晴らしいよ」といった言葉をかけてみましょう。

自分の考えすぎる傾向を「欠点」ではなく「特性」として捉え直すこともできます。「私は深く考える人だから」と自分の特性を受け入れることで、その特性と上手に付き合っていく余裕が生まれます。

自分への思いやりは、他者への思いやりと同じくらい大切です。考えすぎてしまう自分を責めるのではなく、その繊細さや深さを認め、大切にしながら、バランスのとれた生き方を模索していきましょう。あなたらしく、自分のペースで進んでいくことが、結局は一番の近道なのです。

よくある質問

考えすぎてしまって眠れない夜が続いています。どうすれば良いでしょうか?

夜間の考えすぎには「心配ノート」が効果的です。寝る前に浮かぶ心配事や考えを全てノートに書き出し、「明日考えよう」と決めて手放します。また、寝る1時間前からはスマホやパソコンを避け、入浴やストレッチなどリラックスする習慣を取り入れることで、心身を休息モードに切り替えやすくなります。

「考えすぎ」と「十分な準備」の線引きはどうすれば良いですか?

重要な判断基準は「その思考が行動につながっているか」です。準備は具体的な行動計画に結びつきますが、考えすぎは同じ考えをぐるぐると回すだけで前進しません。また、考えることでエネルギーが削がれるなら考えすぎのサインかもしれません。「今この考えは役立っているか」と時々自問してみましょう。

考えすぎる傾向は治りますか?

完全に「治す」というよりも、「上手に付き合っていく」という考え方が適切です。この記事で紹介した書き出しや視点の切り替えなどの方法を実践することで、考えすぎによる苦しさは軽減できます。深く考える力自体は素晴らしい特性なので、それを活かしながらバランスを取ることが大切です。

子どもが考えすぎてしまう傾向があります。親としてどうサポートすべきですか?

お子さんの繊細さを否定せず、「そんなに心配しなくても大丈夫」ではなく「心配なことがあるんだね」と気持ちを受け止めることが大切です。また、考えを整理する手助けとして、「それが最悪起きたら、どうする?」と具体的に考える練習を一緒にしてみると良いでしょう。子ども自身が自分の思考パターンに気づき、対処する力を育むことがサポートの鍵です。

仕事中に考えすぎて作業が進まないことがあります。どうすれば効率よく進められますか?

タイムボックスという手法が効果的です。「30分だけ考える時間」と決めて、タイマーをセットします。時間が来たら、その時点での最善の判断で前に進みます。また、「完璧な状態」を目指すのではなく「十分良い状態」を定義しておくことも大切です。「考えすぎ」と「丁寧さ」のバランスについては、本文の「思考パターン」の部分でも詳しく説明しています。

考えすぎてしまう人・まとめ

- 考えすぎは個性であり、必ずしも悪いことではない

- 深く考える人には共感力と想像力がある

- 生まれや環境、過去の経験が影響している

- 考えすぎる傾向は先見性や問題解決に役立つ

- 思考を「書き出す」ことで頭の中が整理される

- 考えることを禁止せず「許可」することで楽になる

- ネガティブ思考は「問い直す」習慣で改善できる

- 感情日記で自分の思考パターンを知る

- 信頼できる人に話すことで客観性が増す

- 考えすぎる特性は現代社会で価値がある

- 自分に優しい言葉をかけることが大切